Les Baléares ont été occupées par différents pays au fil des siècles, mais depuis 1802, elles appartiennent à l'Espagne. Pourtant, lorsque l'on étudie les immigrations en Algérie, on dissocie l'espagnole et la mahonnaise.

Relation entre Mahon et la conquête de l'Algérie

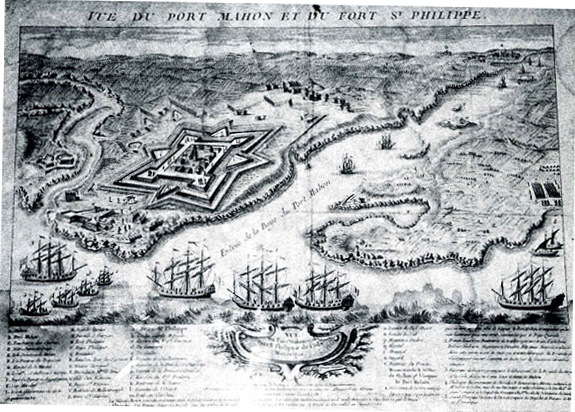

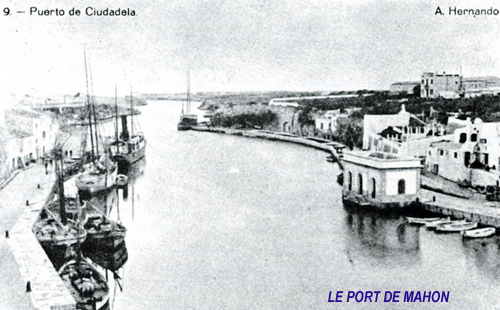

Mahon est un port naturel au fond d'un goulet qui se termine par un large estuaire. C'est donc un lieu de refuge sûr en cas de tempête. En outre, il est situé à égale distance de Toulon d'où partent les vaisseaux français pour la conquête de l'Algérie, et Alger. Les Français y ont créé une base d'intendance ainsi qu'un hôpital.

Les causes de l'émigration

La principale cause en est la misère. Elle est la grande responsable de ces départs. Le Minorquin a faim : terre aride, sécheresses prolongées qui engendrent la perte des récoltes et la mortalité du bétail, pénurie de blé depuis l'interdiction de son commerce en 1820, explosion démographique. À cette raison primordiale s'ajoutent la peur du tirage au sort pour le service militaire, les Minorquins y sont hostiles. S'ensuit une émigration spontanée vers cette Algérie proche, riche en terres de cultures et en emplois, notamment dans le bâtiment et l’agriculture.

Certains ne viennent que pour quelques mois ou années puis retournent sur leur île, mais la plupart s'installent définitivement et dès 1833, ils sont déjà plus nombreux que les Maltais et les Italiens. En 1834, Alger possède sa rue de Mahon.

Organisation de l'immigration mahonnaise

Les Minorquins (en fait les habitants des îles Baléares) font partie des tous premiers étrangers à venir en Algérie sur les traces de l'armée française. C’est un exode en général familial, certaines familles arrivant sur leurs propres barques de pêche. Une fois en place, ils ont tendance à se regrouper. Ils s'installent plutôt dans la région algéroise. C'est une immigration libre.

Dès septembre 1830, le général Clauzel, en fervent partisan, tente d’organiser la colonisation en promettant le voyage gratuit sur les bateaux français à des hommes et à des femmes honorables, désireux de travailler en Algérie. Mais son projet n'aboutit pas. Il est remplacé par Berthezène, nouveau Gouverneur Général, lui-même, hostile à la colonisation.

Au nouveau changement de gouvernement, en 1834, le Comte d’Erlon, nommé Gouverneur Général de l’Algérie, prend, par décret, des mesures strictes tant il est vrai, qu'avec une immigration anarchique, toutes sortes d'individus débarquent en Algérie, sans ressources, sans professions, sans emplois, cela provoque de nombreux troubles : vols, assassinats, etc... (2)

Clauzel, devenu Maréchal, est nommé Gouverneur Général de l’Algérie et souhaite une politique de colonisation. En 1836, V. de Zugasti, agent consulaire d'Espagne, écrit au sous-secrétariat d'Etat :

En 1832, alors qu’il allait en Egypte, le baron de Vialar fait escale à Alger. Séduit par cette terre il décide de s’y installer. En 1835, il est chargé par la Société Coloniale de se rendre à Paris pour y défendre la colonisation. Pris dans une tempête, son bateau fait escale à Mahon où il rencontre Don Costa, secrétaire à la police du Gouverneur de l'île. Ensemble, ils décident d'organiser l'immigration : Don Costa recrute les familles, s'assure que le gouvernement espagnol ne fait pas obstacle tandis que le Baron de Vialar s'occupe du transport et du travail. Le mouvement migratoire s'accélère donc.

Ralentissement de l'immigration

À partir de 1840, avec la nomination au poste de Gouverneur Général de l'Algérie du Général Bugeaud, la colonisation prend une autre tournure. Il réalise que la colonisation par les militaires est un échec, selon G.Tudury, En 1851, il est décidé que : En 1858, les dispositions deviennent encore plus strictes.

Parallélement, une industrie de la chaussure est fondée à Minorque, créant des emplois. L'émigration des mahonnais cesse alors pratiquement. Mais à cette époque déjà, vivent en Algérie plus de 20.000 personnes d'origine minorquine.

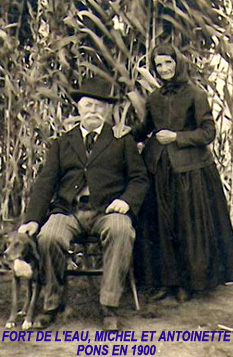

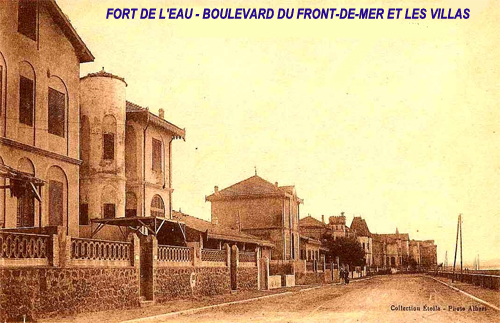

Un village typiquement mahonnais : Fort de l'Eau

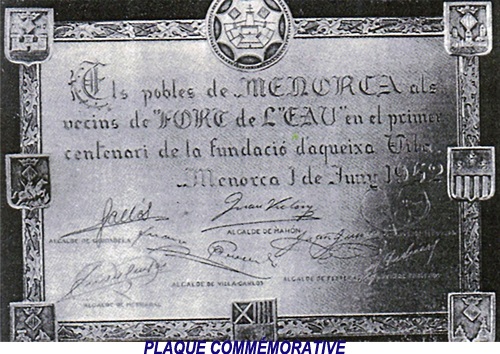

Les Turcs installés au Maghreb construisent entre 1556 et 1582 un fort sur un rocher au bord de la mer à 17 kms à l'est d'Alger dans le but de protéger la baie d'Alger. Ils l'appellent Bordj el Kiffan, le " fort des coteaux ". Dès le début de la conquête française, les militaires l'occupent et l'appellent " Fort de l'Eau ". En 1847, le Baron de Vialar, reconnaissant la capacité des travailleurs minorquins, écrit au Ministère de la guerre pour demander la fondation d'un petit centre de population à Fort de l'Eau, près du fort, dans le quartier de La Rassauta. Le but serait d'en faire un village agricole. Cette demande est refusée, car ces colons ne sont pas de nationalité française et que d'autres difficultés, notamment financières, existent. Devant leur insistance, soutenue par le Dr. Jaume Moll, l'autorisation est obtenue en 1849 et le 11 Janvier 1850 Louis-Napoléon Bonaparte signe le décret de création de "Fort de l'Eau" qui devient commune de plein exercice par le décret de Juin 1881.

Cinq cents hectares sont attribués. 45 familles s'y installent avec des titres de concessions, dont les lots sont attribués dès 1849, soit 230 habitants officiellement, 250 à 300 officieusement. Lors d'une deuxième distribution par tirage au sort, ils reçoivent en moyenne six ares constructibles, vingt pour le jardin potager, deux terrains de culture de deux et six hectares, plus quarante cinq hectares communaux. Ils ont un délai de trois mois pour prendre possession de la propriété, six mois pour construire leur maison et deux ans pour préparer leurs terres cultivables et planter 25 arbres fruitiers ou forestiers. Ensuite l'exploitant obtient la propriété des biens immobiliers.

En raison de l'insécurité, ils se regroupent pour construire et défricher. Très vite toute la région est cultivée et Fort de l'Eau devient un village très prospère, ce qui amène l'expansion tout le long du littoral. Les produits maraîchers de Fort de l'Eau alimentent Alger et sont même exportés en métropole.

En 1884 Fort de l'Eau possède déjà une école, une église ; on y trouve aussi un poste de douaniers, mais ne sont Français dans ce village que le maire, les régisseurs et le maître d'école.

Dans les années 1890, un journaliste, E. Mallebay, suggère à la municipalité de créer une station balnéaire qui accueillerait les Algérois. La municipalité offre alors des terrains à bâtir et, en 3 ans, sont construits un casino, un hôtel de luxe, ainsi que de belles villas face à la mer.

En 1908 Fort de l'Eau est classé station estivale. Développement des villages et du paysage maraîcher dans la région d'Alger

La majorité des Minorquins ont une vocation agricole. Au début, ils vont travailler dans des propriétés appartenant à des citoyens français. Ils économisent pour acheter leurs propres terres, souvent arides, qu'il faut, au prix de gros efforts, défricher, en assécher les marais et en même temps se protéger des attaques des tribus arabes. Ils créent des puits, des norias, des haies de roseaux si caractéristiques de leurs campagnes. Ceux de Fort de l'Eau créent même la route qui les relie à Maison-Carrée, marché agricole et de bestiaux. Très vite ils développent la culture maraîchère, plantent des arbres fruitiers puis de la vigne. Ils envoient leurs légumes à Alger, et, lorsque les moyens de communication entre l'Algérie et la métropole deviennent plus réguliers et plus rapides, ils développent les primeurs.

Voici un extrait de ce qu'écrivait au sujet des Mahonnais le Baron de Vialar lors de sa demande au ministre pour la création de Fort de l'eau : Plus tard, quand le gouvernement français réservera les concessions de terres à ses seuls ressortissants, les grands propriétaires terriens rechercheront de préférence les colons mahonnais à qui ils louaient une partie de leurs terres pour 15 ans avec option d'achat.

Cependant les Minorquins ne sont pas tous agriculteurs. Dans beaucoup de villages et à Alger, on trouve de nombreux commerçants. Rien qu'à Alger, on en dénombre 3.000 en 1888.

Style de vie des Mahonnais

Dans ses souvenirs sur les Mahonnais de Fort de l'Eau, Lucienne Pons cite souvent le père Roger Duvollet, Père Blanc de Maison-Carrée, qui a écrit 24 volumes sur les régions et les communautés d'Afrique du Nord :

Les Mahonnaises sont également de fines brodeuses, de bonnes cuisinières et de bonnes pâtissières, elles pétrissent leur pain qu'elles font cuire dans des fours traditionnels installés dans le jardin de chaque maison. Ils forment un groupe ethnique fermé qui maintient de bonnes relations avec les Français des alentours parce que ce sont des relations indispensables. Sinon, ils font tout par eux-mêmes, n'ont recours qu'aux autres Minorquins, et aident les nouveaux immigrants pour leur permettre l'accession à la propriété. Dans les villes, ils ont leurs propres représentants pour leurs affaires et peu de contact avec les commerçants français. Économes, ils ont la réputation d'être « un peu près de leurs sous », ce qui leur permet peut-être une ascension plus rapide. Quelques références bibliographiques apportent un utile éclairage complémentaire à cette présentation. (1) Ces annales relatent, jour après jour, la participation de Mahon (et surtout de son port et de son hinterland) à l’entreprise de conquête de l’Algérie. Toutes les escales des navires français y sont détaillées avec leur chargement, les conditions de traversée, leur finalité. - le 8 mai (1830) : arrive au port le Surintendant Vicomte de Limoges de Saint Just, général français, venu pour organiser les hôpitaux militaires.

- le 18, sont arrivés une corvette de guerre française et des bateaux de transport conduisant les médecins praticiens, chirurgiens et pharmaciens, au nombre de 99 destinés à accompagner l’expédition. Les accompagnent deux cents hommes de troupe en deux compagnies devant assurer la garde des dits hôpitaux.

- le 28, on a pu apercevoir, vers 1h de l’après-midi, l’expédition française qui se dirigeait vers Alger, composée ainsi qu’on a pu l’estimer durant son passage à hauteur du port, de 13 navires de guerre ou de ligne, et de 2 vapeurs, formant la première division ; de plusieurs frégates…

Curieusement, dans cette même période de mai à décembre 1830, vont séjourner dans ce port, l’escadre hollandaise et anglo-américaine détachées en Méditerranée…en mission d’observation sans doute !

Ce travail traite d’un certain nombre d’aspects, relatant ainsi qu’entre 1829 et 1846, la ville de Mahon est passée de 17.759 à 9.957 habitants, l’île voyant la population totale diminuer de 42% !

Les raisons de ce départ en masse : une succession de sécheresses et de récoltes perdues, un partage très inégalitaire du foncier exploitable, l’interdiction d’achat à l’étranger des graines et semences, un début de famine, le refus d’accepter l’incorporation dans l’armée espagnole. L’émigration des habitants de Ferreries vers Alger par le port de Ciudadella de Josep Sastre y Portella et, du même auteur, l’émigration des habitants de Migjorn à Alger 1834-1849, édités par la revue municipale de ces deux villes.

Ces ouvrages fourmillent de détails et de listes nominatives et chronologiques des émigrants. Les différentes périodes et politiques de colonisation fixées par les autorités françaises sont aussi présentées.

Els menorquins d’Algéria, de Marta Marfany, publicaciones de l’Abadia de Montserrat, 2002 : Histoire d’un centre rural algérien : Fort de l’Eau, de Gilbert Bresson, préfacé par Georges Gayet ( IEP d’Alger) édité en 1957 chez Vve Bringau, Alger.

L’auteur, ingénieur agronome, ancien élève de l’école d’agriculture de Maison-Carrée, nous offre une étude très détaillée de ce village créé par des Minorquins maraîchers qui allaient apporter leur force de travail, leur farouche détermination à réussir, leurs mœurs rigoureuses dans un territoire rude et difficile à amender. Les évolutions démographiques ou des activités économiques, les espaces cultivés, les méthodes de culture, enrichissent cet ouvrage dont un condensé fut présenté au Congrès National des Sociétés Savantes organisé à Alger en 1952.

« Caseta mia per pobra que sia » de Déseado Mercadal Bagur, ediciones de S’Auba, Sant Lluis. Jour et Nuit. Les mois passent, et un beau jour, notre héros réembarque sa famille et s’écrit « ma petite maison, pour pauvre qu’elle soit ! ».

Cette immigration mahonnaise est originaire de l'île de Minorque qui fait partie des îles Baléares. C'est un grand rocher de 692 km2 posé sur la Méditerranée, une petite île, aride, caillouteuse, balayée par la tramontane. Cette immigration devrait s'intituler « immigration minorquine », mais c'est de la plus grande ville, Mahon que découle son nom et à partir de là, tous les Minorquins venus en Algérie sont appelés « Mahonnais ».

Cette immigration mahonnaise est originaire de l'île de Minorque qui fait partie des îles Baléares. C'est un grand rocher de 692 km2 posé sur la Méditerranée, une petite île, aride, caillouteuse, balayée par la tramontane. Cette immigration devrait s'intituler « immigration minorquine », mais c'est de la plus grande ville, Mahon que découle son nom et à partir de là, tous les Minorquins venus en Algérie sont appelés « Mahonnais ».

« Les Mahonnais furent attirés en Algérie au lendemain de la conquête. Leur arrivée fut joyeusement saluée par l'armée d'occupation qui fut peu de temps après abondamment pourvue de légumes frais et variés » (1).

(1) E. Violard

(2) Décret du Comte d'Erlon :

1 – Pendant le mois de décembre se fera un recensement de toutes les personnes sans emploi ou sans moyen de subsistance. Selon les résultats obtenus, l'administration décidera de leur admission ou non dans la colonie.

2 – Les autorités françaises se réservent le droit de refuser l'admission de ceux qui ne possèdent pas de passeports réguliers délivrés par les autorités du pays où ils se sont embarqués…

3 – Tout passeport de n'importe quel étranger devra être visé par le Consul français. Une fois dans la possession (en Algérie), il obtiendra une carte de sécurité. »« Son Excellence, le Maréchal Clauzel, dès qu'il est arrivé ici, au mois d'août dernier, souhaitait donner une meilleure contention à la colonisation; persuadé sans aucun doute que beaucoup de capitalistes se rassembleraient, il leva cette interdiction. Il s'adressa au Consulat pour dire que, sur cette côte, iraient tous les cultivateurs, travailleurs et artisans qui voudraient y venir. Il ordonna aux Consuls français et en particulier à celui de Mahon de viser sans aucune difficulté autant de passeports qu'on leur présenterait pour ici. Pour conséquence, sont venus de l'île de Minorque, depuis le mois de novembre dernier, plus de mille neuf cents personnes de toutes classes, d'âges, religions, enfants et personnes âgées dans l'impossibilité de travailler; il ne m'est pas possible et je vous prie de m'en excuser, de vous faire un portrait exact de l'état de dénuement et de misère dans lesquels sont arrivés ces malheureux ».

« à cause de l'inexpérience, de l'abandon ou de la désertion des colons ».

« il n'y aura plus de délivrance de passeport pour les possessions françaises d'Afrique du Nord que pour les individus de moralité sûre et habitués surtout à la réalisation de travaux en relation avec l'agriculture »

En 1835, Fort de l'Eau fait partie d'un territoire étendu appelé "La Rassauta".

Les habitants de Minorque et de Majorque contribuent largement à la colonisation de ce territoire au cours des années 1830 et 1840.

C'est devenu un village riche et très fréquenté. Les vieilles maisons rurales ont été remplacées par de belles demeures et Fort de l'Eau devient un lieu incontournable pour la dégustation de sa kémia et surtout de ses brochettes accompagnées de pain mahonnais.

Ils se regroupent, s'entraident, et s'acclimatent bien.

« tandis que les villages fondés par l'administration n'offrent que des cultures encore bien rares et plutôt plus onéreuses que productives pour les concessionnaires qui y ont été placés, les Mahonnais, plus acclimatés, plus sobres et plus habiles dans la petite culture, ont trouvé le moyen de vivre dans l'aisance sur les propriétés des autres européens en leur payant des fermages assez élevés. Ce sont eux réellement qui ont doté le massif de la culture et de la vie ».

« les nouveaux colons (les Mahonnais) construisirent non un gourbi ou une cabane comme le faisait la plupart des immigrants, mais une véritable maisonnette, la maison mahonnaise, d'apparence proprette, passée au lait de chaux, parfaitement adaptée au climat africain ».

« l'aisance règne dans chaque famille. Elle se traduit par une remarquable propreté au-dehors et en-dedans de chaque habitation. La Mahonnaise, spécialement chargée des soins du ménage et d'élever les enfants, procède chaque samedi à la toilette de la maison, l'extérieur et l'intérieur sont, dans les plus petits détails, blanchis à la chaux, les meubles cirés... »

Certaines vieilles Mahonnaises, au tout début, faisaient parfois des kilomètres avec des légumes et des fruits dans leur tablier pour aller les vendre au marché.

« Quant aux Mahonnais, à moins que vous ne passiez par là un dimanche, ne le cherchez pas dans l'habitation, ni aux alentours, et encore moins dans un café. Il est aux champs avec tous ses fils, travaillant sous le soleil ardent avec cette assiduité et cette persévérance sans lesquelles il n'y a pas de vrais cultivateurs ».

En général, ils ne se mêlent pas de politique.

Bien que gros travailleurs, ce ne sont pas des personnes austères, et les pique-niques du dimanche sur la plage pour ceux qui habitent au bord de la mer, sont très animés, joyeux... et les repas copieux.

Nicole DOMENECH-LENZINI

http://www.cdha.fr/limmigration-mahonnaise-en-algerie

(1) le CDHA va acquérir le DVD portant numérisation des textes de la Revista de Menorca de 1888 à 2000.

Le journal fourmille de remarques sur la météorologie, son influence sur les vacations maritimes mais aussi sur la production de l’île. Extraits :

Et les perspectives qu’offre la terre algérienne.

l’ouvrage bâti sur une bonne recherche sur les correspondances de l’époque, et sur les témoignages des descendants des familles minorquines, apporte des éléments nouveaux. Il explique ainsi les différences notables entre les groupes partis en Floride et, à la même époque, ceux ayant choisi l’Algérie. Il rapporte aussi le bagage de traditions et coutumes que ces expatriés maintiennent, entretiennent et apportent en métropole en 1962. Comme les tournois de glose, exercice de format rigoureux à base d’improvisation.

Cette œuvre de fiction d’un grand journaliste mahonnais, basée sur des faits réels, vient porter une contradiction sévère à l’histoire heureuse des Minorquins installés à Kouba, Fort de l’Eau ou Maison Carrée. Le héros, jeune père de famille, soucieux d’offrir une vie meilleure à sa jeune famille, se laisse séduire par le discours d’un ami du village ayant fait bonne fortune à Alger. Hésitations, départ, arrivée en cette terre algérienne. Un pays en construction, du travail proposé instantanément, un salaire inespéré. Mais une vie dure, des horaires épuisants, un mélange de populations créant tensions et incompréhensions.

Joseph PEREZ - Extrait Mémoire Vive n°53

http://www.cdha.fr/limmigration-mahonnaise-en-algerie-suite