Envoyés en Algérie jusqu'à la fin avril 1962 pour affronter l'OAS, les barbouzes (autour de 300) vont commettre de nombreuses exactions dans la plus totale impunité. " Ses membres sont payés secrètement par les fonds de la Délégation générale du gouvernement en Algérie par l'intermédiaire d'une société fictive, résume une note. "

Selon un document du commandement des

forces armées en Algérie du 29 mai 1962, ceux-ci " effectueraient leurs actions en collaboration étroite avec des

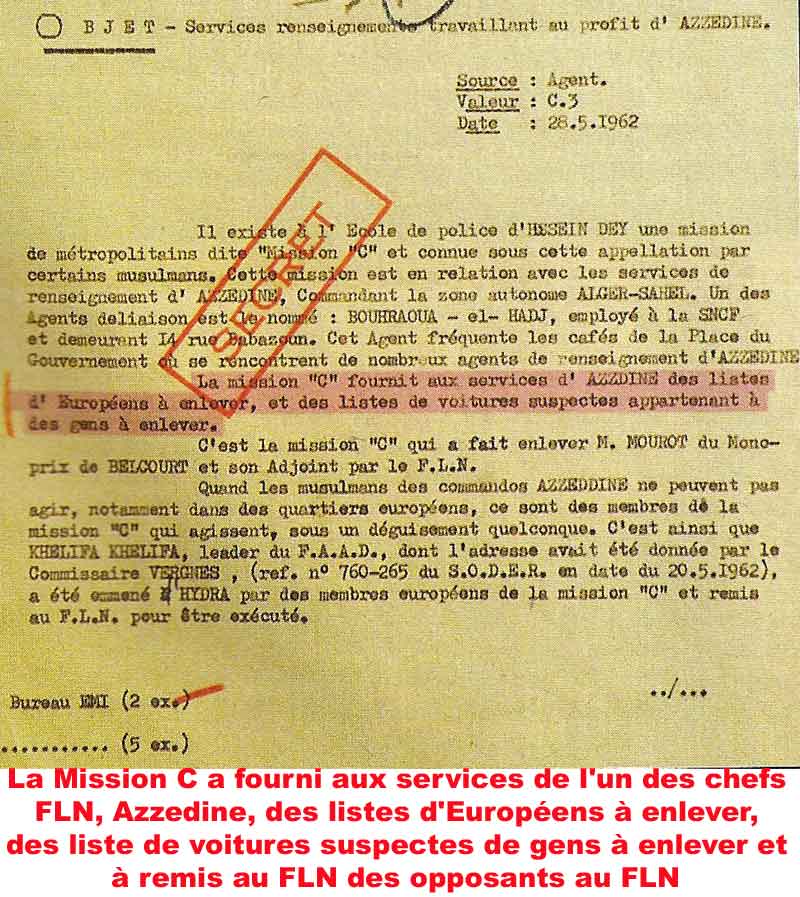

responsables FLN. Il est utile de signaler à cet effet qu'un nommé Lemarchand, connu pour diriger certains groupes communément désignés sous l'appellation de " barbouzes " effectue de fréquents voyages entre l'Algérie et la métropole sous une fausse identité ". Au-dessus et encore plus mystérieuse que les barbouzes : la Mission C pour " choc ".

Plusieurs rapports se montrent cependant accablants pour ses méthodes.

En janvier 1962, le chef de la Mission C, Michel Hacq, directeur de la police judiciaire, " remet notamment a Bitterlin (l'un des patrons des barbouzes) la liste des membres (noms et pseudonymes, âges et adresses) de l'OAS afin que ce dernier la transmette au FLN par l'intermédiaire de Smaïl Madani ".

D'une manière générale, après les accords d'Evian, " un rapprochement s'opère entre la Mission C et le FLN prioritairement sur Alger et Oran. Hacq et Lacoste entrent en étroite relation avec Si Azzedine, chef de la zone autonome d'Alger - qu'ils rencontrent pour la première fois le 19 mars [. . .]. Si Azzedine reçoit plusieurs listes de membres de l'OAS. Le marché est clair révèle une note militaire : les commandos d'Azzedine peuvent se servir de cette liste pour leurs actions contre l'OAS et ils peuvent " bénéficier "d'une certaine impunité d'autant que les buts du FLN et de la Mission C se rejoignent ".

Français torturés par des français

Les barbouzes et la Mission C procèdent directement à des " enlèvements et a des actes de torture ". L'une de ses trois " branches " est clairement constituée d'" une équipe de choc chargée des interrogatoires en utilisant tous les moyens, y " compris la torture ".

" La mission qu'effectuent de novembre à décembre 1961, les membres de la Croix-Rouge [CICR] porte aussi sur les sévices infligés aux Européens activistes (suspects d'appartenir a l'OAS) par les éléments de la Mission C et par ceux qu'on a appelé les barbouzes révèle un rapport. Ainsi, le CICR entre en possession d 'un rapport de l'hôpital de Mustapha, qui reçoit les Européens passés par la caserne des Tagarins, ou se trouve la Mission C. Le rapport fait état de " fracture de la boite crânienne, de lésions anorectales consécutives a un empalement, de fractures de la colonne vertébrale, d'hématuries, de contusions multiples " et autres sévices graves que les médecins de l'hôpital observent parfois avec un retard de 15 à 24 jours ".

Le 15 novembre 1961, un autre médecin-chef rédige une note sur quatre des personnes hospitalisées après " interrogatoire " par les barbouzes : MM. Ziano, Falcone, Sintes et Tut : " M Ziano, hospitalisé a la sortie de son séjour aux Tagarins, est une vraie loque humaine, le corps couvert d'ecchymoses avec, aux poignets et aux chevilles, les traces profondes qui l'attachent à son lit. Il a été interrogé tous les soirs du 2 au 28 octobre . . . Je n'ai pas relevé de fracture chez lui, mais l'examen rectoscopique a révélé des lésions importantes de l'anus et du rectum (l'examen a été effectué par la professeur Claude) par corps étrangers plus ou moins électrifiés

introduits par sadisme. J'ai eu à radiographier aussi : Falcone - fracture du crane plus lésions rectales ; Sintes -fracture de la première vertèbre lombaire [. . .] ; Tur - fracture des trois vertèbres DXI1 [ . . .]

Ces fractures du rachis s'expliquent par les coups donnés dans la position dite de l'estrapade [supplice qui consiste a pousser brusquement une personne dans le vide sans qu'elle touche le sol, les mains liées derrière le dos avec une corde qui soutient tout le poids du corps]. Dans le service du Dr Salasc, sur 30 OAS hospitalisés, 15 ont été torturés et en présentent les traces. "  En décembre 1961, de Gaulle lui-même a approuvé la constitution de cette dernière. Le gouvernement et le haut-commissaire de la République en Algérie, Christian Fouchet, sont au courant de leurs activités : " la Mission C, écrit celui-ci dans un courrier adressé à Louis Joxe, ministre charge des Affaires algériennes, accomplit pleinement sa mission ".

En décembre 1961, de Gaulle lui-même a approuvé la constitution de cette dernière. Le gouvernement et le haut-commissaire de la République en Algérie, Christian Fouchet, sont au courant de leurs activités : " la Mission C, écrit celui-ci dans un courrier adressé à Louis Joxe, ministre charge des Affaires algériennes, accomplit pleinement sa mission ".

Couvrant ces pratiques, le gouvernement français s'oppose aux visites du CICR " dans les camps où les Européens sont arrêtés pour activités subversives ".

" Je serais, pour ma part, hostile à une intervention quelconque de la Croix-Rouge internationale dans tout ce qui concerne les arrestations et détentions d'Européens ", écrit le 2 avril 1962 Louis Joxe clans un télégramme " très secret ".

Couvrant ces pratiques, le gouvernement français s'oppose aux visites du CICR " dans les camps où les Européens sont arrêtés pour activités subversives ".

" Je serais, pour ma part, hostile à une intervention quelconque de la Croix-Rouge internationale dans tout ce qui concerne les arrestations et détentions d'Européens ", écrit le 2 avril 1962 Louis Joxe clans un télégramme " très secret ".

Jean-Jacques Jordi, "Un silence d'Etat, les disparus civils européens de la guerre d'Algérie".

Soteca-Belin, 200 pages, 25 €.

Extraits et commentaires parus dans Valeurs Actuelles du 03 novembre 2011.