" Rien de grand, rien d'important ne peut être fait si l'ordre public n'est pas maintenu ", affirme le haut-commissaire de la République en Algérie Christian Fouchet dont l'objectif est de maintenir les accords d'Évian 1. Le plan Simoun, une incorporation stratégique Le 3 mai 1962, une inspection surprise de Christian Fouchet, en compagnie du commandant supérieur des forces armées d'Algérie, le général Michel Fourquet, à Oran, a pour résultat l'émission de six mesures de réaffirmation de l'autorité. Adoptées le 11 mai, elles sont énoncées le 13 mai, jour du quatrième anniversaire de la prise de pouvoir de 1958. À travers une enquête intitulée : " Les trois visages de l'OAS en Algérie " 2, l'envoyé spécial du journal Le Monde, Alain Jacob, signale que les états-majors, responsables et dirigeants de l'OAS ne sont pas directement visés par cette " opération Fouchet ". Le gouvernement a la volonté de réduire l'OAS par des moyens français. La situation est tendue car l'échec de l'" opération Fouchet " remettrait en question l'Exécutif provisoire et inciterait le FLN à demander la présence de forces militaires neutres, telles que celles de l'ONU, provoquant l'exaspération de la minorité européenne et son intégration dans les rangs de l'OAS. L'attention de Christian Fouchet se concentre, donc, sur la jeunesse. De fait, parmi les six mesures de fermeté, figurent : la dissolution de l'Association générale des étudiants algériens (AGEA) et l'appel sous les drapeaux des jeunes Français de souche européenne (FSE) de 19 ans 4.

Les archives militaires attestent que l'incorporation des FSE en métropole a déjà été accordée par le ministre des Armées, Pierre Messmer, le 4 décembre 1961. Dans cette logique, les fractions du premier contingent 1962/1 A, 1962/1 B et 1962/1 C ont été respectivement mobilisées le 1er janvier, le 1er mars et le 1er mai 1962, selon le deuxième article du décret n° 61-1291 du 29 novembre 1961 5, et envoyées en métropole, les éloignant de l'activisme de l'OAS. Cependant, le constat de Christian Fouchet doit être nuancé. Un revirement d'opinion s'opère dès le mois de février 1962. Une partie de la population FSE a désavoué l'OAS à la suite de l'attentat à l'encontre du ministre de la Culture André Malraux, le 7 février. De surcroît, l'incarcération des principaux responsables de l'organisation, revers fracassant, annihile l'espoir de conserver l'Algérie française. Enfin, depuis le référendum du 8 avril, qui approuve à 90,7 % la politique algérienne du général de Gaulle, l'OAS s'adonne à une " stratégie de la tension " 7, avec la volonté de provoquer des attentats urbains auxquels les FSE sont directement exposés. En ce printemps 1962, les jeunes FSE sont donc autant les cibles de l'OAS que celles du FLN. En effet, répondant à l'activisme OAS, le FLN effectue des enlèvements d'Européens. À Alger, les enlèvements sont passés de 44 en avril à 276 en mai 8. La protection des FSE est donc, une motivation qui explique en grande partie leur envoi outre-mer, loin des deux derniers bastions de l'OAS : Alger et Oran.

Alger et Oran, bastions de l'OAS, cibles du plan Simoun

La mobilisation anticipée s'adresse aux jeunes FSE résidant à Alger et à Oran, car l'emprise de l'OAS y est importante. Les activistes optent, alors, pour la stratégie de " la terre brûlée ", dernière tentative d'action directe, dès le mois de mai. Ainsi, à Oran, le général Paul Gardy, dirigeant de l'OAS depuis l'arrestation d'Edmond Jouhaud, compte créer " un réduit oranais ", dans lequel tous les Européens se regrouperaient. Il prône la partition de la ville et harcèle, à cette fin, autant le FLN que les forces de l'ordre françaises 9.

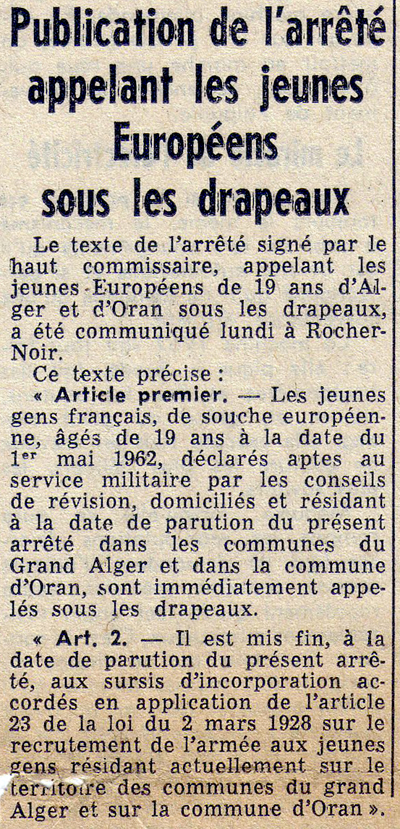

Tandis qu'à Alger, un attentat à l'encontre de dockers musulmans venus à l'embauche, le 2 mai, est un tournant dans l'action du FLN. Au cours d'une réunion, il affirme que " les moyens décisifs " devront être employés contre l'OAS. Le commandant Azzedine, chef de la wilaya 4, se résout à riposter ouvertement. Le 14 mai, ses feddayins mitraillent simultanément 37 cafés ou restaurants " fréquentés par les tueurs de l'OAS et leurs sympathisants ". Une ordonnance est donc émise le 17 mai 10. Elle valide l'incorporation anticipée des jeunes âgés de 19 ans et des sursitaires, en métropole et en Allemagne 11. Cette mobilisation anticipée prend le nom de code militaire " Simoun ". Ce terme qualifie un vent chaud et violent du désert d'Arabie, soufflant sur les côtes orientales de la Méditerranée. Cette appellation laisse songeurs les appelés anticipés auxquels nous avons demandé la raison de ce choix : " Le simoun est un vent chaud du désert alors pourquoi cette appellation (…). Peut-être étions-nous des grains de sable que lâche ce vent, mais pour moi le vent chaud s'est transformé en bise hivernale " 12, énonce un témoin, envoyé en Savoie. Tandis qu'un autre témoin incorporé à Vannes affirme : " C'est un vent chaud qui noie et balaie tout sur son passage. Est-ce que nous avons été balayés, chassés ? " 13

Le plan Simoun se subdivise donc en deux afin d'encadrer au mieux la jeunesse européenne des deux villes. D'une part, le plan Simoun I s'adresse à la jeunesse d'Alger. D'autre part, le plan Simoun II vise la jeunesse d'Oran. Cependant, la résiliation des sursis ainsi que l'anticipation du service militaire, imposées par l'ordonnance, suscitent des critiques.

Le plan Simoun en accusation

En effet, l'Union nationale des étudiants de France(UNEF) s'élève aussitôt contre l'incorporation anticipée. De fait, les jeunes gens incorporés ne pourront pas se présenter aux examens 14. En outre, dans une émission pirate, le 22 mai, l'OAS conteste l'appel sous les drapeaux des jeunes FSE. Elle ordonne à la population de les cacher et aux fonctionnaires de saboter le plan 15. Dans l'émission du 2 juin, elle compare le plan Simoun au service du travail obligatoire (STO) et assimile Christian Fouchet au Gauleiter Fritz Sauckel 16. Certes, le STO était effectué en Allemagne à titre de substitut du service militaire et des sursis furent supprimés. Néanmoins, le rapprochement, voire l'amalgame, entre ces deux concepts est injustifié car l'appel anticipé était également destiné à protéger ces jeunes.

Enfin, à la veille du plan Simoun, un député de Batna dénonce également cette cinquième mesure de l'" opération Fouchet ". Le général Dominique Marie Renucci, choisit d'effectuer le rapport d'un télégramme d'un électeur, le 5 juin 17. Il affirme que cet appel anticipé va à l'encontre de l'article 3 du chapitre IX des accords d'Évian sur la protection des droits et des libertés des citoyens algériens de statut civil ou de droit commun qui signale que : " (…) les Algériens de statut civil de droit commun seront, pendant cinq ans, dispensés de service militaire ". Il insiste également sur les répercussions psychologiques que pourraient avoir l'envoi des appelés outre-mer 18. L'ordonnance a été dûment méditée et a été l'objet d'une étroite correspondance entre Christian Fouchet et le général Michel Fourquet. L'objectif était d'éviter des désertions et d'incorporer un grand nombre de jeunes FSE, d'Alger et d'Oran. À cette fin, le général Michel Fourquet a proposé à Christian Fouchet d'aligner les âges d'incorporation d'Algérie sur ceux de la métropole 19. C'est pourquoi, l'idée d'une mobilisation à l'âge de 19 ans a provoqué autant de remous. De fait, il existe un décalage entre les classes creuses en France, liées à une fécondité en chute et les classes trop importantes en Algérie, en vertu de la mobilisation des FSNA. Ils sont, donc, mobilisés à 20 ans en métropole, tandis qu'en Algérie, ils sont incorporés à l'âge de 21 ans.

Une incorporation délicate L'ordonnance impose également la résiliation des sursis. En effet, c'est le général Michel Fourquet qui a proposé cette seconde mesure, complétant l'alignement des âges d'incorporation. Néanmoins, afin de ne pas provoquer le mécontentement des jeunes FSE, il prévoit, non seulement, de supprimer les sursis de tous les partisans de l'OAS arrêtés ; mais aussi, de multiplier les contrôles de la police, dans les villes d'Oran et d'Alger, d'en garder à chaque fois une fraction et de les interner administrativement. Ceux qui se révèleraient être en sursis seraient mobilisés. Enfin, outre les résiliations de sursis, le général Michel Fourquet annonce que les sursitaires, qui renonceront à leur sursis avant le 15 septembre ou dont le sursis arrivera à expiration avant le 1er novembre ainsi que ceux dont le sursis n'aura pas été renouvelé au titre de l'année scolaire 1962-1963, seront incorporés. En somme, l'effectif susceptible d'être appelé et de 19 500 jeunes, comprenant 11 000 FSE, jusqu'à l'âge de 18 ans et cinq mois, 7 000 FSE sursitaires et 1 500 FSE en report d'incorporation.

En réalité, entre le 10 mai, date de rédaction de la note de service du général Michel Fourquet à Christian Fouchet et l'émission de l'ordonnance du 17 mai, le nombre a été réduit. In fine, 6 000 FSE, toutes catégories comprises, habitant Alger et Oran, sont visés. Par ailleurs, bien que l'incorporation s'adresse à tous les jeunes âgés de 19 ans résidant au sein des villes d'Alger et d'Oran, on constate des exceptions. Dès la parution de l'ordonnance, certains jeunes aux cas particuliers se sont présentés spontanément aux centres d'instruction demandant le maintien de leurs sursis ou le report d'incorporation. Le général Michel Fourquet s'engage à étudier lui-même chacun des cas sans déléguer le pouvoir de décision 20. Cette initiative reflète donc, de nouveau, le désir de ne pas susciter de mécontentement, voire la rébellion des jeunes FSE. C'est pourquoi, les conditions matérielles destinées à améliorer le moral des jeunes FSE, empreints d'amertume par la résiliation des sursis et l'appel anticipé, doivent aussi être valorisées.

Un accueil rigoureusement préparé

Les recrues doivent être correctement accueillies. Cette idée est constante au sein des archives concernant le plan Simoun 21. Chargés d'accompagner les jeunes incorporés en métropole et de porter les pièces matricules, les documents concernant leur transport, les cadres de conduite sont définis de la manière suivante par le général Michel Fourquet : un officier d'active dirigera 200 recrues. En outre, un sous-lieutenant s'occupera de 50 recrues. Enfin, un sous-officier sera à la tête de 20 recrues. Ces derniers doivent se présenter la veille du jour de leur prise de service à huit heures. Sous la conduite du service général de centre, ils devront consacrer la journée aux reconnaissances nécessaires à l'exécution des services de réception et d'accueil qui seront assurés le lendemain. Ainsi, la préparation rigoureuse du plan Simoun reflète de nouveau la volonté des autorités militaires de réussir l'accueil et l'envoi outre-mer des jeunes FSE 22.

Le plan Simoun doit se dérouler du 7 juin jusqu'au 16 juin inclus pour la ville d'Alger et du 7 juin au 13 juin inclus pour la ville d'Oran 23. Les recrues sont mobilisées par ordre d'appel individuel établi et posté par le service du recrutement. Simultanément, un communiqué indiquant pour chaque tranche d'appel les lieux et les dates de convocation est diffusé par voie de presse et de radio le premier jour de l'appel, et répété pour chaque tranche, la veille du jour de convocation 27. Cependant, les bureaux de recrutement militaire des deux villes connaissent des difficultés d'ordre technique pour envoyer les convocations à chacun des jeunes FSE appelés sous les drapeaux. Les autorités n'hésitent pas à utiliser la télévision, ce qui étonne l'envoyé spécial du journal Le Monde, Alain Jacob :" Ce mode d'appel insolite a été décidé par l'autorité militaire en raison des perturbations que connaît actuellement le service des postes dans les deux villes et sans doute parce que les gendarmes ont d'autres tâches à remplir. " 28 Rigoureusement préparé, le plan Simoun est en outre opéré promptement, car la situation dans les deux villes est tendue et le départ est difficile, tel que le signale un témoin : " Mes parents m'accompagnent : ce sont nos dernières paroles, nos derniers sourires, nos dernières embrassades sur ce sol d'Algérie. C'est la première fois que je quitte ma famille sans savoir si on se reverra. Je pars, eux restent encore… et l'inéluctable fait sentir sa présence. Je souris mais le cœur n'y est pas. Je laisse vingt ans de ma vie sur le sol, tous les membres de ma famille, mon quartier, une réelle douceur de vivre, que je n'ai plus retrouvée à l'identique, tous mes repères. À l'époque pas de cellule d'accompagnement ! " 29

Un transfert outre-mer hâtif

Aux centres de rassemblement, du Lido et d'Eckmühl, où les recrues d'Alger et d'Oran, sont respectivement attendues, les formalités sont, en effet, expédiées et ce constamment dans la double logique d'évacuer rapidement les jeunes Européens et d'éviter leur insatisfaction. L'organisation des centres comporte un service de réception et d'accueil fonctionnant, d'une part à la gare routière, d'autre part aux centres d'instruction des deux villes, ainsi qu'une chaîne de mise en condition destinée à préparer les jeunes FSE à embarquer. Cette dernière comprend une antenne de recrutement, un service général et une antenne médicale 30. Ainsi, dès leur arrivée les recrues se rassemblent pour écouter l'allocution du chef de centre 31, leur présentant les différentes étapes de l'incorporation et leur recommandant une parfaite tenue.

Par groupe de 20 recrues en tenue civile, ils sont pris en charge par les cadres désignés pour les accompagner jusqu'au lieu de destination. Les jeunes recrues passent successivement devant un service de fouille, puis devant l'antenne de recrutement et, enfin, au secrétariat. Ce dernier est organisé en deux ateliers, un par destination, Strasbourg et Le Bourget d'une part, Istres d'autre part. Il procède immédiatement à l'enregistrement des renseignements sommaires concernant chaque recrue et à des listes nominatives destinées aux cadres 32. Ensuite, les jeunes FSE passent une visite médicale. Les inaptes médicaux sont renvoyés chez eux, après avoir été pointés, avec une attestation régulant provisoirement leur situation. Durant leur séjour dans les centres, les recrues déjeunent sur place. Ils assistent à une présentation de matériels blindés ainsi qu'à une séance de cinéma récréatif avant leur départ 33.

Pendant les quatre premiers jours, les moyens de transport aériens présents ont permis d'embarquer environ deux tiers des incorporés. À partir du 11 juin, grâce à une augmentation des moyens de transports et au report dans l'après-midi des horaires de départ, la totalité des recrues a été dirigée en métropole, le jour même. Un témoin, a embarqué dans un DC-6, un quadrimoteur de la Swissair et un autre a embarqué sur un porte-avions léger, le Lafayette. De nouveau, la diversité des moyens de transports employés par les autorités militaires pour faciliter le départ des jeunes FSE révèle la volonté de les éloigner au plus vite.

L'arrivée des jeunes FSE en métropole s'articule autour de trois temps forts 34. Dès leur arrivée, les recrues sont immédiatement rattachées à la fraction du contingent 1962/2 A incorporée dès le 1er juillet. Ils passent ensuite une visite médicale, normalement prévue, à toute incorporation. C'est pour eux, la seconde visite, la première ayant eu lieu en Algérie. Le second temps est celui de la sélection. Un " tri " est effectué dans l'objectif de faciliter le troisième temps, qui est celui de l'instruction. Ces derniers reçoivent la formation élémentaire du combattant en même temps que la fraction du contingent 1962/2 A. Une incorporation autoritaire Ainsi que l'atteste la presse, les recrues sont arrivées à destination aux dates prévues, sans retard. La Dépêche d'Algérie datée du 8 juin titre : " 400 jeunes algérois " mobilisés anticipés " ont " rejoint ". Ils seront acheminés aujourd'hui sur la métropole et surtout en Allemagne. " 36 Cependant, il faut nuancer la réussite du plan Simoun. En effet, à l'origine, les autorités militaires comptaient envoyer 6 000 jeunes outre-mer donc un nombre beaucoup plus important que le résultat obtenu, soit 2 380 38. De plus, le graphique proposé par le général Michel Fourquet, démontre qu'aucune catégorie de jeunes ne s'est présentée en totalité. Nombreux sont les FSE qui ne sont pas venus spontanément le jour de leur convocation aux centres d'instruction. La preuve étant que, normalement le plan Simoun I, concernant la ville d'Alger, devait s'échelonner du 7 au 16 juin et le plan Simoun II, visant la ville d'Oran, devait s'étendre du 7 au 13 juin 39. Finalement, seules quelques difficultés sont à noter. D'une part, une modification du plan de transport. En effet, pour permettre une meilleure répartition des recrues entre les régions militaires de métropole, le lieu de débarquement des jeunes recrues d'Alger a été en partie modifié. Il reste sans changement du 7 au 13 juin inclus. En revanche, les recrues convoquées à partir du 14 juin ont débarqué à l'aérodrome militaire d'Istres, où elles ont été réparties entre les 5e, 6e, 7e, 8e, et 9e régions militaires 41. Par ailleurs, des dépenses supplémentaires, relatives à l'alimentation, sont signalées 42. Hormis ces deux faits, le transfert des jeunes européens s'est déroulé correctement. Cependant, l'adhésion était obligatoire et revêtait un caractère grandement autoritaire, ce qui permet de nuancer les propos des autorités au sujet du comportement des jeunes Européens.

Une mobilisation obligatoire

Une grande pression a été exercée par le gouvernement et les autorités militaires françaises. Les jeunes FSE, qui n'avaient pas été appelés, devaient se présenter sous peine d'être hors-la-loi. Dans la même logique, les autorités militaires se sont engagées à transférer les recrues qui ne pourraient guère se rendre, faute de moyen de transport, au centre de rassemblement. Les jeunes FSE devaient se présenter au district de transit d'où ils ont été acheminés aux camps du Lido, pour Alger et d'Eckmühl pour Oran. L'accueil et le transport des appelés venant dans ces conditions au district de transit demeuraient à la charge de l'officier supérieur, chef du centre de rassemblement des recrues 43. Une initiative qui témoigne non seulement de la rigoureuse organisation de l'opération mais aussi de l'urgence de sa réalisation.

Par ailleurs, le caractère autoritaire du plan Simoun s'avère incontestable car les jeunes recrues obligées de se présenter sont escortées par des militaires chargés d'empêcher toute rébellion. En effet, le général commandant la zone d'Alger Sahel a été chargé d'assurer la protection contre toute menée subversive susceptible de troubler le déroulement des opérations d'appel, en particulier aux abords du district de transit d'Alger et du camp du Lido, ainsi que pendant le transport des recrues entre ces deux points et lors de leur déplacement vers l'aéroport d'embarquement. Concrètement, ces décisions se traduisent par la présence d'une patrouille blindée pour deux camions au maximum et d'un peloton blindé au-delà de deux camions 44.

Enfin, les autorités militaires multiplient les fouilles des jeunes FSE habitant Alger et Oran, déjà importantes au mois de mai. En effet, d'une part, le préfet de police d'Alger, Vitalis Cros, affirme que dans le seul mois de mai, il eut 472 arrestations de tueurs ou de plastiqueurs et plus de 30 000 armes saisies 45. L'ordonnance no 62-908 du 4 août " relative aux obligations militaires des jeunes gens de statut civil de droit commun en Algérie " 48 est destinée à appliquer cet article. Elle démontre, de nouveau, sans ambages que le plan Simoun était un prétexte, temporaire, destiné à éloigner la jeunesse FSE de l'action de l'OAS en Algérie. Paradoxalement, à Alger dans une ville vidée de sa jeunesse, une session de rattrapage était proposée aux étudiants. Le décret du 30 juin, émis par le ministre de l'Éducation nationale Pierre Sudreau, stipulait l'organisation d'une session spéciale d'examens au début du mois de novembre 49. Plusieurs jeunes hommes ne sont, effectivement, pas retournés en Algérie, leur terre natale, depuis leur transfert outre-mer. Ainsi en témoigne le poème d'un appelé anticipé : " Ce triste 21 juin 1962, le soleil plombe mais tout est flou, mes yeux s'embrument, les larmes coulent et je ne peux pas lutter. À travers les brumes de ma vue, là-bas Oran n'est plus qu'une tache floue. Oran, Oran de ma jeunesse. " 50 Un symbole du non-retour ?

La création d'un secrétariat d'État aux Rapatriés, le 24 août 1961, confié à Robert Boulin, est destinée à conduire les opérations de rapatriement. Une allocation mensuelle de subsistance est accordée pour un an aux rapatriés, en attendant leur reclassement professionnel. En 1967, la catégorie " rapatriés " disparaît des statistiques de demandeurs d'emplois, ce qui révèle leur intégration économique. Les plus jeunes recrues concernées par le plan Simoun, âgées de 19 ans en 1962, ont à cette date 24 ans.

Subsistent encore les blessures d'ordre psychologique et mémoriel, pour ces anciennes recrues dont on tait l'appel anticipé. Le témoignage d'un appelé, un sursitaire âgé de 20 ans, dont le sursis fut résilié, est empreint d'amertume : " Alors, question : combien de jeunes gens ont été touchés par ce qu'il faut appeler une rafle ? Et pourquoi les historiens sont si peu bavards à ce sujet ? " 53

Soraya Laribi

De fait, le 19 mars 1962, le cessez-le-feu est proclamé à midi en Algérie. Les négociations politiques avec le Front de libération nationale (FLN) ont abouti. Il convient, dès lors, de favoriser leur application vivement rejetée par l'Organisation armée secrète (OAS) qui intensifie ses attentats. C'est la problématique majeure de la période de transition qui s'étend du cessez-le-feu au 1er juillet, date du référendum sur l'autodétermination prévu en Algérie. Christian Fouchet décide de lutter contre l'OAS avec une nouvelle stratégie : fragiliser de l'intérieur l'organisation, en visant directement ses adhérents. Trois groupes distincts de la population française de souche européenne d'Algérie sont visés par sa politique impulsée, à partir de la cité administrative de Rocher noir, en accord avec l'Exécutif provisoire dirigé par Abderrahmane Farès. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le plan Simoun, une mobilisation anticipée des conscrits européens d'Alger et d'Oran, âgés de 19 ans.

" 1 Libération, 12-13 mai 1962, p. 3.

La jeunesse française de souche européenne d'Algérie, objet d'une mobilisation anticipée

En effet, en inaugurant ce processus, les autorités décident désormais d'annihiler l'organisation, en personnalisant son action, en la canalisant au sein des structures de la société européenne, soupçonnées d'adhérer à l'OAS : les notables, la police et la jeunesse 3.

2 Le Monde, 24 mai 1962, p. 5.

3 Nous reprenons la thèse du journaliste Jean-Claude Vajou, Combat, 12-13 mai 1962, p. 1. 4 Les quatre autres mesures de l'" opération Fouchet "annoncent, notamment, la présence de gendarmes mobiles dans les commissariats, le recrutement de policiers musulmans " auxiliaires temporaires occasionnels " au nombre de 1 200 à 1 500, ainsi que la révocation de fonctionnaires, l'expulsion de 50 Algérois et l'internement de personnalités oranaises. Elles sont destinées à miner de l'intérieur l'OAS en lui ôtant une partie de ses recrues, ralliées de gré ou de force. Libération, 13 mai 1962, p. 3.

Fort de cet exemple fructueux, Christian Fouchet compte poursuivre cette mesure par un appel anticipé des jeunes FSE d'Algérie, en juin. C'est une mesure exceptionnelle car, selon ce même décret, la fraction du prochain contingent, dite 1962/2 A, doit être normalement mobilisée en juillet. D'où l'idée " d'appel anticipé ". Christian Fouchet demande donc l'émission d'une ordonnance. Cette dernière doit lui permettre d'incorporer, en juin, les jeunes FSE, âgés au minimum de 19 ans, qui n'auraient pas effectué leur service militaire, y compris ceux qui bénéficient d'un sursis pour terminer leurs études. En réalité, l'intérêt du haut-commissaire pour cette catégorie provient d'un constat : la forte proportion de jeunes FSE adhérant à l'OAS.

Prenant pour exemple l'arrestation le 9 mai, de quatre étudiants âgés de 20 à 23 ans, auteurs d'un attentat à Alger, il dénonce la criminalité juvénile. Certes, la jeunesse représente une fraction importante de l'OAS. Elle est employée pour la distribution de tracts, le transport d'armes. À plus forte mesure, elle s'adonne à des attentats ou à un terrorisme raciste envers les musulmans : les ratonnades 6.

5 Ce décret concerne la composition, les dates d'appel et les obligations d'activité des premier et deuxième contingents de 1962. Journal officiel de la République française, 3 décembre 1961, p. 1110.

6 VERDES-LEROUX (J.), Les Français d'Algérie de 1830 à aujourd'hui. Une page d'histoire déchirée, Paris, Fayard, p. 363. 7 MONNERET (J.), La phase finale de la guerre d'Algérie, Paris, L'Harmattan, p. 19.

8 Ibid., p. 118. 9 DURANTON-CABROL (A. M.), Le Temps de l'OAS, Bruxelles, Éditions Complexe, p. 216.

Le lendemain, l'OAS tue en représailles 64 musulmans. Le commandant Azzedine revendique publiquement ses actes et menace de les renouveler si Christian Fouchet et l'Exécutif provisoire n'appliquent pas les mesures pour le respect du cessez-le-feu à Alger. Trois jours plus tard, l'appel anticipé est ordonné.

Le premier article stipule que l'appel concerne les " Algériens recensés en Algérie ". Cette affirmation est une source d'ambiguïté car elle implique autant la mobilisation des FSE que des Français de souche nord-africaine (FSNA). De même, aucune ville en particulier n'est citée, ce qui laisse le choix à la discrétion du haut-commissaire, tel que le mentionne le deuxième article de l'ordonnance.

Pourtant, paradoxalement, dans l'article du journal Libération du 12 mai, les villes d'Alger et d'Oran sont les cibles, clairement mentionnées, de la mobilisation anticipée. L'ordonnance est donc peu claire et génère une certaine ambiguïté qui annonce des malentendus au sein de la population FSE.

10 La Dépêche d'Algérie, 17 mai 1962, p. 1.

11 Journal officiel de la République française, 18 mai 1962, p. 4869-4870.

12 Témoignage de monsieur René Mancho. Ceci est un extrait de son blog : http://oran1954.over-blog.com

13 Témoignage de monsieur Bernard Venis. Ceci est un extrait de son blog : www.alger-roi.net 14 Le Monde, 27-28 mai 1962, p. 3.

15 SHD/GR, 1 H 1736, dossier 2, émission pirate de l'OAS, diffusée entre 19h40 et 19h58, le 22 mai 1962.

16 SHD/GR, 1 H 1736, dossier 2, émission pirate de l'OAS, diffusée entre 19h56 et 20h15, le 2 juin 1962.

Cependant, le plan Simoun commence deux jours plus tard, le 7 juin.

17 Journal officiel de la République française, 3 juillet 1962, p. 2179.

18 Le Monde, 6 juin 1962, p. 2. 19 SHD/GR, 1 H 1385, 10 mai 1962.

Des appelés anticipés à amadouer

20 SHD/GR, 1 H 1385, 26 mai 1962.

C'est pourquoi, les autorités militaires se fondent sur les comptes rendus des précédentes incorporations outre-mer. Le général Michel Fourquet cible le personnel et les cadres chargés du plan Simoun. Il signale que les généraux commandant les régions territoriales et les corps d'armée d'Alger et d'Oran doivent mettre chacun sur pied un centre de rassemblement chargé de l'accueil des recrues, puis de leur mise en condition et de leur embarquement. Le personnel, responsable de l'accueil des recrues, doit être composé pour chaque ville, d'un officier supérieur, chef de centre, secondé par deux adjoints chargés des questions administratives. À ceux-ci doivent s'ajouter, un secrétariat étoffé comprenant des secrétaires et des dactylos, ainsi qu'une équipe médicale composée de plusieurs médecins et infirmières. De même qu'une antenne de recrutement, composée d'un officier et de plusieurs sous-officiers et secrétaires.

21 SHD/GR, 1 H 1385, 24 mai 1962.

22 SHD/GR, 1 H 1385, 24 mai 1962.

Dès le 1er juin, les généraux commandant les régions territoriales d'Alger et d'Oran ont déterminé les centres de rassemblement, destinés à accueillir les jeunes recrues, au sein de leurs villes respectives. En effet, objets du plan Simoun I, les jeunes FSE d'Alger vont être accueillis au camp du Lido et embarquer à l'aérodrome militaire de Maison Blanche 24, leur transport étant effectué par voie aérienne. Leur débarquement est prévu dans les aérodromes militaires du Bourget et de Strasbourg. Tandis que les recrues d'Oran, cibles du plan Simoun II, devront se présenter au centre de rassemblement d'Eckmühl. Elles sont destinées à embarquer à l'aérodrome militaire de la Sénia et à débarquer à Istres 25.

Les FSE nés entre le 1er avril 1942 et le 30 avril 1943 domiciliés et résidant dans les communes d'Alger et d'Oran et les sursitaires nés entre le 1er mai 1935 et le 30 avril 1943 résidant dans les mêmes communes, soit environ 6 000 jeunes, sont convoqués 26.

23 SHD/GR, 1 H 1385, 2 juin 1962.

24 Pieds-noirs magazine, n° 21, décembre 1991, Pons (Cagnes), p. 32.

25 SHD/GR, 1 H 1385, 1er juin 1962.

26 SHD/GR, 1 H 1385, 30 mai 1962.

Le communiqué est diffusé sur France V. Ces initiatives démontrent encore le vœu des autorités françaises d'incorporer le maximum de jeunes FSE et d'éviter leur adhésion à l'OAS en les éloignant de l'Algérie.

27 SHD/GR, 1 H 1385, 24 mai 1962.

28 Le Monde, 23 mai 1962, p. 7.29 Témoignage de monsieur Bernard Venis, op.cit.

30 SHD/GR, 1 H 1385, 27 juin 1962.

31 SHD/GR, 1 H 2709, 19 juin 1962.32 SHD/GR, 1 H 2709, 19 juin 1962.

33 Ibid., 27 juin 1962.

Le premier temps est l'incorporation. L'affectation des recrues est prononcée à leur arrivée en métropole. Chaque jour, les FSE sont ainsi répartis : 80 % au sein de l'armée de Terre, 15 % à l'armée de l'Air, et 5 % dans la Marine nationale. Ainsi, un témoin, breveté parachutiste, a été affecté au 7e bataillon de chasseurs alpins à Bourg-Saint-Maurice en Savoie. Situé à 50 kilomètres d'Albertville, ce bataillon fait partie de la 27e brigade d'infanterie de montagne : " Alors l'hiver 1962-1963, pour quelqu'un qui n'avait pratiquement jamais vu la neige et des températures très froides, cela forge le moral. " Un autre témoin a, pour sa part, été incorporé au 10e régiment d'artillerie anti-aérien, dans la ville de Vannes. Enfin, un témoin a été envoyé à Lure au 54e régiment d'artillerie 35.

34 SHD/GR, 1 H 1385, 30 mai 1962.

35 Témoignage de monsieur Gilbert-Ange Caramante extrait du site suivant : www.cerclealgerianiste.asso.fr.

Dès l'incorporation de cette fraction, les recrues originaires d'Algérie sont associées à celles du contingent métropolitain. En attendant le début de l'instruction, une formation sommaire préparatoire à la formation commune de base et orientée essentiellement sur l'éducation physique militaire, la marche, l'armement et le tir, est dispensée. Alors que, le service militaire des jeunes FSE d'Alger et d'Oran âgés de 19 ans transférés en métropole ou en Allemagne commence, le plan Simoun s'achève.

Une incorporation anticipée fructueuse

Le bilan numérique effectué par le général Michel Fourquet semble satisfaisant. Ainsi, pour le Grand Alger, sur 2 672 jeunes européens convoqués : 1 428 se sont présentés, soit un pourcentage de 53,4 %. Tandis que pour la ville d'Oran, sur 1 350 FSE convoqués : 1 002 se sont présentés, soit 74,2 %. Par conséquent, au total, pour les opérations Simoun I et Simoun II sur 4 022 recrues convoquées, 2 430 se sont effectivement présentées, soit 60,7 %, dont 50 furent déclarés inaptes. 2 313 au total furent incorporés en métropole, tandis que 67 jeunes européens d'Oran furent dirigés vers Mers el-Kébir 37. L'étude des statistiques ainsi que le ton allègre des autorités militaires permettent d'observer que leurs espérances ont été comblées.

36 La Dépêche d'Algérie, 8 juin 1962, p. 1.

37 SHD/GR, 1 H 1385, 2 juillet 1962.

Or, plusieurs recrues ont été mobilisées après le 16 juin, avec quelques jours de retard, comme un témoin envoyé en métropole, le 21 juin 40.

38 Nous avons effectué le calcul suivant : 2 313 (recrues incorporées en métropole) + 67 (recrues dirigées vers Mers el-Kébir) = 2 380 recrues.

39 SHD/GR, 1 H 1385, 2 juin 1962.

40 Témoignage de monsieur René Mancho.41 SHD/GR, 1 H 1385, 7 juin 1962.

42 SHD/GR, 1 H 1385, 22 juin 1962. 43 SHD/GR, 1 H 2709, 2 juin 1962.

44 SHD/GR, 1 H 1385, 6 juin 1962.

D'autre part, le général du corps d'armée d'Oran, Joseph Katz, note que du 1er au 13 mai, 1 500 personnes et 300 véhicules ont été contrôlés, 500 personnes appréhendées, 214 arrêtées. Tandis que du 15 au 25 mai, plus de 10 000 personnes et plus de 300 véhicules dans les différents quartiers de la ville européenne ont été contrôlés ainsi que 300 personnes arrêtées 46.

Aux prémices du mois de juin, l'objectif des autorités militaires est de retrouver les éventuels retardataires ou déserteurs. Néanmoins, le caractère autoritaire du plan s'exprime, surtout, en Algérie. Selon les autorités françaises, le plus important étant que les jeunes FSE demeurent outre-mer. En effet, nombre d'entre eux ont déserté à leur arrivée en métropole. En outre, les jeunes FSE sont libérés à partir du mois d'août. Le troisième article de l'ordonnance stipulait que : " Lorsque les circonstances le permettront, les jeunes gens titulaires d'un sursis qui auront été incorporés en application des articles 1er et 2e ci-dessus pourront bénéficier, dans des conditions déterminées par décret, d'une suspension de service afin de reprendre leurs études. " 47

45 CROS (V.), Le Temps de la violence, Paris, Presses de la Cité, p. 207.

46 KATZ (J.), L'honneur d'un général, Oran 1962, Paris, L'Harmattan,p. 238-246.

47 Journal officiel de la République française, 18 mai 1962, p. 4869-4870.

À cette date, le gouvernement français pensait probablement qu'après le référendum les jeunes appelés anticipés, minorité européenne au sein du pays nouvellement indépendant, pourraient terminer leurs études en Algérie. Néanmoins, le plan Simoun devint pour de nombreux appelés anticipés le symbole d'un non-retour.

48 Ibid.,7 août 1962, p. 7818.

49 Ibid., 1er juillet 1962, p. 6410.

Le plan Simoun est donc à corréler à l'exode des Européens. Cet appel anticipé est donc devenu un exil anticipé, forcé, dans un lieu souvent inconnu. En effet, les jeunes FSE ont été déracinés, leurs familles ont été disloquées. Ils tentent de retrouver leurs proches dont ils n'ont plus de nouvelles : " Le 14 août 1962 tout le personnel au grand complet fut réuni tôt le matin dans l'enceinte majestueuse du 54e RA. Notre chef de corps nous annonça alors, sans rire, que nous pouvions si nous désirions rentrer dans nos foyers. Quels foyers ? La plupart d'entre nous n'avait aucune nouvelle de notre famille ", affirme un témoin 51.

Ce dernier, à l'image de plusieurs jeunes, préféra terminer son service militaire avant de rejoindre sa famille dont il réussit finalement à connaître la localisation : " Un échange assez compliqué m'avait rassuré sur le sort de ma mère et ma grand-mère qui avaient été hébergées à Béziers (...). Ils vivaient, serrés (…) mais sains et saufs. " 52

Afin de pallier l'arrivée des rapatriés, dont la plupart n'a pas de toit, ni de ressources, des mesures d'accueil sont mises en œuvre.

50 Témoignage de monsieur René Mancho.

51 Témoignage de monsieur Ange Gilbert Caramante.

52 Ibid.

Cette réflexion pose le problème constant de la mémoire dans la thématique de la guerre d'Algérie, une guerre qui n'a été reconnue que très récemment. De fait, ce n'est que le 10 juin 1999 que l'Assemblée nationale adopte une loi qui substitue l'expression de " guerre d'Algérie " à celle " d'opérations de maintien de l'ordre ".

" 53 Pieds noirs magazine, op.cit., p. 32-33.

" Le plan Simoun ou la mobilisation anticipée des conscrits européens d'Algérie en juin 1962 ", Revue historique des armées, 269 | 2012, 98-107.

http://rha.revues.org/7584#tocto2n3

Mis en ligne le 02 avril 2014