L'existence du banditisme en Andalousie est multiséculaire. On en trouve des traces dans la correspondance de Cicéron ou dans l'oeuvre de

Tite-Live et, à l'époque du califat de Cordoue, il y eut un banditisme très puissant, expression à la fois de misère et d'une opposition.

Le phénomène est bien connu — on serait tenté de dire trop connu — aux XVIIIe et XIXe siècles. A trop vouloir insister sur le caractère « des » de l'époque romantique, leurs prédécesseurs sombreraient dans le plus profond oubli. Il est temps, dans la mesure où leurs contemporains —

à défaut d'eux-mêmes — en ont parlé, de les en sortir. Ce qui peut être fait pour les bandes morisques du XVIe siècle.

Celles-ci ont, bien entendu, une place à part dans la longue histoire du banditisme andalou. Elles illustrent une longue parenthèse du crépuscule du

XVe à l'aube du XVIIe siècle, qui est celle où la Reconquista, théoriquement terminée à Grenade le 2 janvier 1492, est quotidiennement remise enquestion. Ces hommes qui sont le fer de lance de la résistance appartiennent à trois groupes, gandules, piratas, Monfies, pour reprendre les termes utilisés couramment par les textes. Il importe de les définir avant d'étudier plus particulièrement les derniers. " Le banditisme est le frère de la course maritime " 2. la similitude est d'autant plus grande que l'un et l'autre ne cessent jamais au XVIe siècle et qu'ils s'accordent un appui réciproque. De même que les piratas disposent d'un véritable réseau de renseignements à l'intérieur de l'Espagne, réseau dont les Monfies sont les meilleurs agents, ces derniers

reçoivent souvent le renfort de certains piratas, surtout les Morisques passés en Afrique du Nord et revenus au bout de quelques années ; ils sont parfois aussi appuyés par des membres d'expéditions ayant tourné court et n'ayant d'autre ressource que de prendre le maquis. A vrai dire, les autorités n'arrivent pas toujours à distinguer les uns des autres et ceci se retrouve au

niveau du vocabulaire. On n'emploie guère, les termes de ladron (voleur) ou de bandido ou bandolero, qui seront les qualificatifs traditionnels des bandits du XIXe siècle et qui le sont au XVIe siècle en Castille et même dans la couronne d'Aragon 3. On leur réserve ceux de salteador et celui de monfi. Car les Monfies n'agissent pas au hasard. Ils s'attaquent uniquement à des

chrétiens. Parmi les exemples relevés, un seul fait exception et encore n'est-ce qu'un témoignage du second degré : un habitant de la petite ville de Santa Fe, distante de Grenade d'une douzaine de kilomètres, rapporte ce que lui a dit une autre personne selon laquelle des Monfies auraient volé deux mulets et une chèvre à un petit Morisque de douze à treize ans. Ils auraient même voulu tuer l'enfant 4. Notons qu'en ce cas précis il n'y a pas eu mort, ce qui constitue également une exception. Tous les autres événements connus ont pour victime des chrétiens et parmi eux figurent au premier rang ecclésiastiques, aubergistes et marchands. Les prêtres étaient, de tous, les plus honnis. Outre leurs tentatives d'évangélisation fort impopulaires, les Morisques leur reprochaient nombre d'exactions : dons exorbitants réclamés lors de toute cérémonie, obligation de legs pies dans les testaments... De plus, de nombreux villages montagnards n'avaient pour uniques habitants chrétiens que le curé et le sacristain qui apparaissaient ainsi comme les symboles de l'oppression. Les aubergistes étaient obligatoirement chrétiens et servaient d'agents de renseignements aux autorités. Les marchands étaient plus que d'autres sur les chemins, lieux de prédilection des agressions ; par exemple les marchands de soie de Grenade, de Malaga ou d'Almeria, seules villes où la vente du produit était autorisée, allaient chaque année collecter la matière première dans les villages les plus reculés. Ainsi s'exposaient-ils à des attaques comme, par exemple, près de Lanjaron en 1511 5.

La permanence du banditisme en Haute-Andalousie au cours du XVIe siècle

est soulignée par la répétition des textes concernant sa répression. Le premier est du 30 septembre 1492, l'année même de l'aboutissement de la Reconquète

6. Sans doute les mesures prises ne furent d'aucun effet puisqu'en 1511, 1514, 1550, 1562, 1574, sont publiées de nouvelles cédules. Et encore cette liste a peu de chance d'être exhaustive. Tous les textes l'indiquent : le banditisme est endémique et on désespère d'en venir à bout.

Un seul ne confirme pas cette impression générale, celui qu'adresse l'alcaïde d'une petite ville, Orgiba, située en plein coeur de la Sierra Nevada, au seigneur du lieu, le duc de Sessa. Il lui annonce que le secteur est vide de Monfies, comme il

ne l'a jamais été. Mais ce communiqué optimiste ne vaut que pour quelques dizaines de kilomètres carrés ; chassé d'Orgiba, le banditisme sévit un peu plus loin 7. Tout, absolument tout, pourtant, a été tenté pour venir à bout de cette plaie. On oscille de la conciliation à la répression, des menaces aux appels à la délation. En 1492, les Rois catholiques enjoignent le corregidor de Grenade de constituer des compagnies payées par l'État afin de ne pas grever les ressources des villages pour donner la chasse aux Monfies. Il est recommandé

d'infliger lors des procès de lourdes peines concernant à la fois les personnes et les biens 10. Les autorités n'avaient, en fait, pas les moyens d'aboutir. Faire porter les

frais de la lutte contre le banditisme et les conséquences de celui-ci sur les Morisques augmentait leur mécontentement. Ils s'ingéniaient à ne montrer aucune ardeur et ne cessaient de protester de leur bonne volonté comme les habitants de Lanjaron qui en 1515 rappellent que plusieurs parmi eux ont trouvé la mort au cours de battues 13. Surtout ils avaient beau jeu de prouver qu'ils n'avaient pas les moyens de répondre aux injonctions royales. Pour ce faire, il aurait fallu leur permettre de posséder des armes, ce que les chrétiens, par crainte d'un soulèvement massif, ne se résolvaient pas à autoriser. A partir des années 1560, la perplexité des chrétiens qui prenaient conscience de la nécessité d'imaginer de nouvelles solutions pour combattre efficacement les Monfies se manifeste nettement. En ce sens, Diego de Pisa est le porte-parole d'hommes inquiets et désireux de proposer aux bureaux royaux d'autres remèdes que ceux pratiqués jusqu'alors. Il propose de rendre plus directement responsables les Morisques des actions des bandits en nommant l'un d'entre eux responsable du territoire pour chaque village et en déportant deux Morisques désignés par ce dernier pour tout chrétien tué. En outre, de toutes parts, et plus particulièrement du puissant milieu des hommes de loi, s'élèvent des voix qui réclament l'abolition du droit d'asile dans

les églises, ou tout au moins sa limitation à une durée de trois jours, et qui dénoncent la faveur qu'obtiennent les bandits sur les terres seigneuriales 15. Il n'en reste pas moins qu'il y eut escalade dans la répression de 1560 à 1580. L'attitude des autorités fut dictée par l'aggravation considérable du phénomène et par leur impuissance à le maîtriser. Il semble que les mesures de 1560 sur la levée des immunités seigneuriales ecclésiastiques aient été particulièrement malheureuses ; nombre d'hommes établis

après avoir accompli quelque délit, surtout lors de règlements de comptes entre clans rivaux et menacés d'être appréhendés, gagnent à nouveau la montagne. Les bandits sont alors maîtres d'une grande partie du royaume de Grenade pendant une vingtaine d'années où l'on peut distinguer quatre étapes.

L'exemple de Gonzalo el Seniz montre quel rôle moteur eurent les Monfies dans le déclenchement des hostilités. Selon Marmol, en décembre 1568, l'un des chefs de la première heure avait réuni deux ou trois cents bandits qui constituaient l'essentiel de ses troupes 22. Une deuxième phase commence. Ces actions furent annonciatrices d'une nouvelle flambée de banditisme andalou qui correspond au troisième temps du paroxysme. Au moment où l'on rassemble les Morisques en octobre et novembre 1570 pour les déporter massivement en Castille, beaucoup tentèrent d'y échapper en se réfugiant dans la montagne. D'autres essayèrent de fausser compagnie aux colonnes

en route, d'autres encore, parvenus au bout du chemin, s'efforcèrent de revenir. Ce qui vaut pour l'ouest vaut évidemment pour l'est de la région. Le 27 janvier 1572, onze esclaves profitent de la célébration d'une fête à Baza pour fuir en direction des Alpujarras. Ils sont tués ou faits prisonniers près de Guadix.

Le capitaine est un Morisque, originaire d'un village du rio de Almeria.

Passé en Afrique du Nord, sans doute à la fin du soulèvement, il revient avec 18 hommes en mai 1573. Ils gagnent la sierra de Gador où ils capturent cinq personnes qu'ils libèrent contre la somme de 90 ducados. Ils en tuent trois autre dont un moine, puis s'emparent dans une auberge du tenancier, de son frère, de son neveu et de deux muletiers. Près de Gergal, le rachat de l'aubergiste et des siens est convenu pour 200 ducados, aussi libère-t-on l'intéressé pour qu'il se procure la somme. Il n'y parvient pas et donne l'alerte, si bien que l'on tend une embuscade à El Cacin au lieu fixé pour la transaction. Philippe II en vient à prendre la mesure qui apparaissait indispensable à beaucoup ; une nouvelle expulsion des Morisques du royaume de Grenade touchant cette fois les esclaves restés sur place comme le leur permettaient les textes de 1570-1571. Avant de refermer le dossier, il me paraît utile de revenir quelque peu en arrière pour s'intéresser à une bande de Monfies sur laquelle nous disposons de documents épars qui, rassemblés, constituent un ensemble de grande qualité. Il s'agit de l'équipe du chef le plus fameux entre tous les Monfies du XVIe siècle, Antonio de Aguilar el Joraique. Son cas permet de saisir tous les aspects du problème et en outre est l'occasion de donner la parole au bandit lui-même, fait rarissime en la matière.

Premièrement, qu'à lui et à tous ceux qui avec lui lui déposeraient les armes qu'ils

ne fussent pas esclaves ou qu'ils le fussent, marqués au fer ou non, Sa Majesté manifestant dans les lettres son habituelle clémence royale accorde pour l'amour de Dieu, le pardon de tous les délits et offenses qu'ils auraient commis au cours du soulèvement de ce royaume jusqu'au jour de leur réduction en faisant grâce de leurs vies et que par conséquent ils ne soient ni jetés aux galères ni condamnés à d'autres peines corporelles ou financières ni les esclaves rendus à leurs maîtres mais qu'ils soient les uns et les autres laissés en liberté hors du royaume de Grenade en une ville ou un village de Castille ou d'Andalousie qu'ils indiqueraient où ils pourront vivre librement comme les autres Morisques qui y demeureraient sans que l'argent et les biens meubles qu'ils posséderaient leur fussent enlevés.

Cet extraordinaire document — même si l'on doit faire la part du rôle de l'intermédiaire — a rencontré un écho immédiat auprès de tous les intéressés. Les délais fixés par el Joraique furent respectés : Pedro de Deza approuva et transmit au Roi le mémoire. Philippe II le reçut le 19 mars et répondit le 28, acceptant le principe du texte, amendant diverses propositions des Monfies.

Les musulmans ont certes capitulé, mais nombre d'entre eux sont demeurés sur place et constituent une minorité puissante et irréductible.

Malgré tous les efforts des chrétiens, ils restent profondément attachés à l'Islam. Au moindre incident, l'incendie peut éclater. Il éclate effectivement à deux reprises en Haute-Andalousie ; de décembre 1499 à avril 1501 et de décembre 1568 à novembre 1570. Le premier soulèvement est partiel, le second général. Tous les deux sont les symboles de la résistance d'une civilisation à une autre. Mais entre ces deux violents accès, puis après le dernier, la communauté ne reste pas passive. Elle aide autant qu'elle le peut ceux qui luttent contre le maître chrétien.

Les gandules sont les membres d'une milice urbaine, recrutés le plus souvent parmi les hommes jeunes. Toujours prêts

à la violence, ils semblent avoir pris une large part au déclenchement de la révolte de 1568. Les pirates sont des Maures d'Afrique du Nord qui, à partir d'Alger, Tétouan, Larache ou Salé, mènent des raids sur les côtes espagnoles

Ils procèdent toujours de la même façon. Conduits par quelque Morisque ayant précédemment émigré, ils débarquent en un lieu désert et gagnent un village où ils tuent quelques chrétiens, pillent et emmènent en captivité les autres. Les opérations de ce type réalisées au XVIe siècle, sur

les côtes d'Espagne, de Cadix aux Baléares se comptent par centaines. Nombreuses parmi elles, furent celles qui provoquèrent la ruine d'un ou deux villages, le succès de la plupart s'expliquant par la complicité de l'ensemble de la population morisque locale, souvent prévenue d'ailleurs de la préparation de l'expédition. En fait ce mode d'action est l'un des aspects de la

course barbaresque au XVIe siècle 1.

1. J. Carlo Baroja, Los Moriscos del reino de Granada, Madrid, 1957, p. 159-166.

Le salteador est celui qui « saltea », c'est-à-dire qui attaque à main armée.

Le monfi est selon le dictionnaire de l'Académie espagnole le Maure ou Morisque qui fait partie des bandes de salteadores d'Andalousie après la Reconquête. Cette équivalence n'est pas fortuite ; dans l'ensemble des textes de l'époque on emploie salteador ou monfi pour désigner n'importe quel bandit.

On en vient même, ce qui introduit une certaine confusion, à qualifier les « piratas » de Salteadores ou de Monfies. Sans doute cela souligne-t-il à quel point on a conscience des liens qui existent entre les uns et les autres. L'important est que l'on en soit venu à privilégier un terme — le plus utilisé en Andalousie — celui de monfi qui vient de l'arabe munfi qui qualifie un

homme banni ou exilé. En somme, au niveau du vocabulaire, les Espagnols ont emprunté un mot dont ils ont altéré le sens. Pour eux, le monfi est un criminel et uniquement cela. Aussi ne se distingue-t-il nullement du salteador.

Pour le Morisque, le monfi est un champion de la liberté et, peut-être même, un homme saint aux yeux du musulman. On comprend ainsi le prestige qui s'est attaché à nombre d'entre eux. Nous sommes bien au coeur du conflit de civilisations 3 bis.

2. F. Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, Paris, 2e éd., 1966, t. II, p. 83 et 123 sq.

3. P. Vilar, La Catalogne dans l'Espagne moderne, Paris, 1962, t. I, p. 579-584 ; J. Régla

Campistol, J. Fuster, El Bandolerismo Catala, Barcelone, 1963 ; S. Garcia Martinez, Bandolerismo,

pirateria y control de Moriscos en Valencia durante el reinado de Felipe II, Estudis,

1972, p. 85-167.

3 bis. C. Bernaldo de Quirôs et L. Ardica, El bandolerisme andaluz, Madrid, 2* éd. 1973 ;

D. Urvoy, « Sur l'évolution de la notion de gihad dans l'Espagne musulmane », Mélanges

de la Casa Velasquez, 1973, p.335-371.

4. Institut Valencia de don Juan (I.V.J.). envio 1, pièce 174.

5. Archives Générales Simancas (A.G.S.), Camara Cedulas, N° 255, fol. 65.6. Archives Municipales de Grenade (A.M. G.), Provisiones, I, fol. 162.

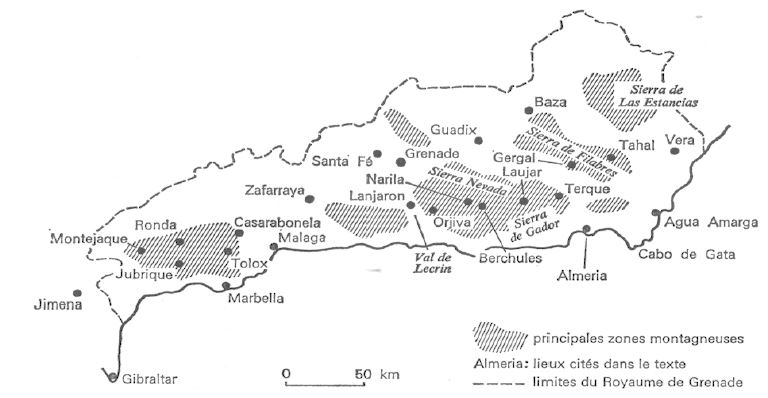

Prenons l'exemple du mois d'août 1513 à travers la correspondance d'Inigo Lopez de Mendoza, marquis de Mondejar et capitaine général du royaume de Grenade. Il indique à ses correspondants qu'il existe au moins, sur le domaine de sa juridiction, deux bandes dont on n'arrive pas à se débarrasser, une de 43 ou 44 hommes dans la zone du val de Lecrin, une autre forte de 40 à 50 individus dans la Sierra de Gador à l'est du royaume 8. C'est que le banditisme est favorisé par un ensemble de facteurs plus importants les uns que les autres. Au conflit de civilisations dont l'Andalousie orientale est le théâtre, s'ajoute le fait que la région est zone frontière. Largement ouverte sur la Méditerranée, elle est, en l'absence d'un contrôle absolu de la mer par les Espagnols, une voie de passage. Entre la Sierra Morena et la côte personne ne peut se sentir véritablement en sécurité au XVIe siècle. A tout moment les bandits peuvent recevoir un appui extérieur, ou, s'ils sont menacés, traverser la Méditerranée pour revenir quelques mois plus tard.

Enfin il s'agit d'une région montagneuse, impénétrable et que les bandits connaissent à merveille, bien mieux en tout cas que ceux qui les pourchassent.

Dans un mémoire adressé au cardinal Espinosa, l'arbitriste Diego de Pisa donne son point de vue sur la manière de mettre fin au banditisme 9. Au passage il souligne combien « la disposition de la terre de ce royaume est âpre et montueuse et faite de grandes montagnes où il semble impossible de trouver un homme qui voudrait s'y cacher ». Il résume l'impuissance générale

en constatant « que l'on a vu les salteadores interpeller du sommet de quelque colline ceux qui les recherchaient, se moquant de leur incapacité à les atteindre ».

7. I.V.J., envio 4, p. 13 ; 19 janvier 1547.

8. Bibliothèque Nationale, Madrid, ms 10 230, fols 305, 307, 312, 315.

9. I.V.J., envio I, p. 108. Ce texte, malheureusement non daté, doit être de 1567 ou 1568.

En 1511, les autorités se rendent compte de la nécessité d'isoler les Monfies par rapport à la communauté morisque, aussi demande-t-on aux corregidors de mener des enquêtes afin de savoir qui accueille les bandits, et plus particulièrement de recenser les bergers qui ont la réputation d'être leurs meilleurs complices 11. On en vient aussi à solliciter la participation des Morisques eux-mêmes à la recherche des Monfies mais il faut rapidement déchanter — si jamais un réel espoir fut placé en cet appel — comme l'indique la cédule de 1514. Les dispositions de ce texte, qui fait partie d'une série de six documents relatifs aux problèmes de banditisme, de piraterie, de délinquance, en général, ont été la base de la lutte contre les bandes de brigands pendant près de cinquante ans. Elles marquent aussi un changement de politique par rapport aux deux décennies précédentes. Il est fait table rase du passé puisqu'une amnistie est proclamée mais désormais les Morisques devront participer activement aux battues et l'ensemble des destructions sera à la charge des communautés. Dans l'esprit des législateurs, cette mesure devait, au moins par la contrainte, obliger les Nouveaux Chrétiens à s'opposer aux actions des Monfies. De plus des compagnies de soldats relevant de l'audiencia de Grenade sont placées en divers lieux stratégiques, leur entretien étant à la charge des Morisques 12. Quelques résultats furent obtenus

puisqu'on condamna nombre de Monfies aux galères ou à la mort,réservant la prison à ceux qui les protégeaient. Mais jamais le mal ne fut extirpé.

10. Cf. supra, note 6.

11. A.G.S., Camara Cedulas, n° 27, fol. 65, vt et 73 ; Burgos, 15 octobre 1511.

12. A.M. Grenade, Provisiones, I, fol. 156, ou A.M. Malaga, Provisiones, fol. 125.

Ce problème fut longtemps débattu sans être vraiment tranché : il fut seulement accordé à un nombre limité de Nouveaux Chrétiens, ceux dont on pensait pouvoir se fier, de porter des arbalètes pendant une durée limitée, deux ans en principe, éventuellement renouvelables 14.

13. A.G.S., Camara Cedulas, n° 255, fol. 65.

14. Ibid., n° 27, fol. 66.

Le problème se complique d'une querelle interne aux autorités ayant pour objet la juridiction sur les délits commis. En 1562, Philippe II se voit dans l'obligation de partager les pouvoirs entre le capitaine général et l'audiencia.

La limite entre les deux est d'ailleurs ambiguë, les délits des Monfies et pirates relevant du capitaine général, les faits de simple criminalité de l'audiencia. Et il y a là matière à contestation permanente 16.

En 1574, le banditisme est toujours florissant, c'est pourquoi d'une part les peines sont aggravées, tout Morisque étant fait prisonnier est pendu tandis que les

Maures venus des côtes africaines sont condamnés aux galères, et que d'autre part des primes sont accordées aux soldats auteurs de la capture : ils touchent huit ducados par tête 17. Il est vrai qu'à la même époque on peut, tout au contraire, accorder l'amnistie à qui accepte de déposer les armes, ce qui semble avoir été pratiqué entre 1570 et 1575 en divers lieux, dans la région de Ronda 18

15. L. del Marmol Carvajal, Historia de la rebelion y castigo de los moriscos del reyno de Granada dans Historiadores de sucesos particulares I, Biblioteca de autores espanoles, XXI, Madrid, 1946, p. 460.

16. B.N. Madrid, ms. 781, n" 15.

17. A.G.S., Camara de Castilla, leg. 2176.

18. Ibid., leg. 2174 ; Ier novembre 1573.

La décennie 1560-1570 est marquée par le paroxysme du conflit entre Morisques et chrétiens, les ponts entre les deux sont définitivement coupés. Enfin, la Méditerranée est à cette époque une mer musulmane.

La première est lourde de menaces pour les chrétiens. Alors que les coups de mains des pirates se multiplient et se font particulièrement audacieux, les bandits frappent partout. En avril 1564, six hommes sont trouvés morts à Zafarraya, un Morisque, Gonzalez el Muli, est accusé de les avoir

hébergés 19.

Au milieu de l'année 1568, une bande de Monfies est installée à proximité d'Orjiva 20. l'alcalde de la chancellerie de Grenade aurait arrêté, au cours des années précédant la révolte de 1568, plus de 60 bandits. Quelques chefs de bande sont alors assez bien connus comme el Partal de Narila, — Narila est un village reculé des Alpujarras — et surtout les deux frères Lope et Gonzalo el Seniz, natifs de Berchules, autre village des Alpujarras. Gonzalo tue un homme, passe quatre ans en prison, en sort en 1568 et avec l'aide de son frère assassine plusieurs marchands chrétiens venant d'une foire. Il a pris soin de commettre son acte à la limite de cinq territoires de villages, afin que l'on ne puisse réclamer aux habitants de l'un d'eux quelque homme à la suite du délit comme le prévoyait la loi. El Seniz participe activement à la rébellion, devient le confident de son dernier chef, Aben Aboo, mais finit peu glorieusement, négociant son pardon et la libération de sa femme et de sa fille alors captives contre l'assassinat d'Aben Aboo qu'il commet le 15 mars 1571 21.

19. Archives de l'Alhambra, leg. 118, fol. 1.

20. L. del Marmol Carvajal, op. cit., p. 179.

21. I.V.J., envio 1, p. 176.

Les Monfies, qui ont toujours incarné la résistance, s'insèrent tout naturellement dans le mouvement général dont les méthodes, celles de la guérilla, sont très proches des leurs : harcèlements et coups de mains rapides facilités par une remarquable connaissance du terrain. A proprement parler, il n'y a plus de banditisme du 25 décembre 1568 au 1er novembre 1570 si ce n'est sur les marges du royaume de Grenade, alors que le sort des armes commence à pencher du côté chrétien. En février 1570, le corregidor de Jerez de la Frontera, à la tête de 150 à 200 soldats pourchasse des Monfies, promettant des récompenses aux indicateurs. Selon ses dires, le chef de bande aurait été appréhendé et exécuté 23.

Un mois plus tard, le corregidor de Gibraltar met

la main sur quatorze bandits originaires de Casarabonela et Tolox, villages proches de Malaga qui s'apprêtaient à écumer la région de Gibraltar et de Tarifa après avoir sévi entre Ronda et Jimena 24.

22. Ibid., p. 188 et 308.

23. I.V.J., envio 1, p. 176.

24. I.V.J., envio 1, p. 47.

Ça et là se formèrent des bandes qui menèrent un dernier combât désespéré.

Les conditions ne sont plus celles de naguère ; la population n'est plus bienveillante à leur égard même si l'on songe à expulser les habitants d'El Daidin parce qu'ils ont protégé les Monfies 25. De plus, la région n'est que ruine à l'issue de cette guerre implacable, le ravitaillement est difficile donc le bandit est plus dépendant d'un environnement désormais hostile. Échapper

aux troupes qui tentent de quadriller les zones montagneuses est un exercice voué à l'échec pour qui veut rester durablement sur place. Une seule possibilité de salut, gagner l'autre rive de la Méditerranée. Il n'empêche que les Monfies narguèrent longtemps les autorités chrétiennes qui lancèrent de façon souvent hasardeuses des bulletins de victoire. Jugeons-en plutôt.

Dans la seule région de Malaga et de Ronda, de 1572 à 1574, il existe une dizaine de bandes. Un chef fameux, Antonio el Manco, à la tête de 300 hommes, aux dires d'un témoin, pille le village de Jubrique en 1572 26. Le 15 mai de cette année-là, quatorze ou quinze esclaves morisques agissant près de Montejaque, dans la même région de Ronda, se rendent avec l'assurance d'avoir la vie sauve et de recouvrer la liberté. Le corregidor de Ronda, qui s'en est porté garant, y a consenti afin « d'obtenir par tous les moyens que la terre soit débarrassée des salteadores » 27. On, croit toucher au but lorsque le même personnage annonce, en 1573 que cinq « capitaines », Julian Atayfor, Miguel Jocar, El Romeruelo, Marcos el Meliche, Lazeraque, veulent se rendre en bénéficiant de l'amnistie. La Roi l'accorde « nonobstant tous les délits et offenses qu'ils auraient commis contre nous et nos sujets » 28.

Trente-six Monfies déposent les armes mais d'autres s'y refusent et si Pacheco, autre chef célèbre, est fait prisonnier en août, le 1er octobre, les bandes d'El Meliche et de Lazeraque, cette dernière composée de 13 hommes, battent toujours la campagne. Le nombre total des bandits dans le secteur est évalué à 40 ou 50.

Le 31 décembre, une dizaine d'hommes dont un chef de compagnie lancée aux trousses des Monfies et deux soldats sont trouvés morts. A l'espoir de l'été succède l'abattement, faut-il changer de méthode en divisant les soldats en groupes peu nombreux qui gagneront en rapidité d'intervention et en discrétion ? Cette proposition l'emporte et donne

quelques résultats, tour à tour El Meliche et Lazeraque sont capturés et exécutés en mai 1574. On proclame que le banditisme n'existe plus dans la région. Bien provisoirement car le 11 septembre deux nouvelles bandes, une de cinq hommes, une autre de neuf, sont signalées.

En novembre encore huit hommes sévissent près de Marbella et neuf encore près de Malaga 29.

Les corregidors ne poussent plus qu'un seul cri ; que les esclaves et tous les Morisques demeurés illicitement en Andalousie orientale soient convoyés jusqu'en des terres lointaines.

25. A.G.S., Camara de Castilla, leg. 2176. s.f.

26. Ibid., leg. 2170 ; 15 septembre 1572

27. Ibid., leg. 2172 ; 15 mai 1572.

28. Ibid., leg. 2174 ; 11 juillet 1573.

29. Ibid., leg. 2175 ; 1" novembre 1574.

En mars, 23 ou 24 Monfies opèrent en basse Alpujarra, mais 16

d'entre eux finissent par se rendre.

En juillet, une équipe tue six chrétiens à proximité du Laujar, dans les Alpujarras. Des exemples du même type pourraient être multipliés mais mieux vaut s'arrêter à un seul cas particulièrement évocateur, celui de la mise hors d'état de nuire de la bande d'El Cacin.

Lui et deux de ses hommes tombent dans le piège mais un quatrième prvient à prendre la fuite et à prévenir le reste des compagons. Alors que l'on soumet El Cacin à la torture pour qu'il révèle l'endroit où ceux-ci se sont réfugiés, commence une course-poursuite acharnée. Les soldats chrétiens abandonnent leur équipage pour presser le pas, les Monfies abandonnent leurs otages, trois bandits sont arrêtés à la tombée de la nuit. Les recherches sont reprises le lendemain et six autres bandits sont tour à tour faits prisonniers.

Au total, ce sont douze hommes qui sont pendus, les sept autres ayant semble- t-il échappé aux recherches. Le succès de cette opération incite Pedro de Deza, président du Conseil de Peuplement, à écrire au Roi : « toute la partie du Levant a été nettoyée des Maures » 30. Affirmation encore une fois présomptueuse car démentie par les faits quelques semaines plus tard.

30. Ibid., leg. 2174 ; 30 mai 1573.

Le Roi s'y résolut le 6 mars 1576 mais en différa

l'application jusqu'en 1584, date à laquelle il fut procédé à une nouvelle expulsion. Le banditisme morisque ne fut pas pour autant mis en échec en Andalousie orientale mais ses effets furent, semble-t-il, atténués. Mais surtout les effets bénéfiques gagnaient une région au détriment des autres. Nous tenons ici, le dernier volet du paroxysme. Le monfi, dans le dernier tiers du XVIe siècle, est un produit d'exportation. Les expulsions successives des Morisques du royaume de Grenade vers les Castilles et l'Andalousie occidentale ont entraîné un déplacement parallèle du champ d'action des bandits vers le nord.

Le célèbre rapport du docteur Lievana tente de dresser un bilan de leurs actions pour la période 1570-1582. La confrontation avec d'autres documents provenant des archives de Simancas et qui concernent les mêmes problèmes, permet d'accorder un grand crédit à ce rapport 31.

Lievana souligne le caractère général du banditisme morisque, de Pastrana à Seville ; de Valladolid à Ubeda. Au vu de l'enquête qu'il a conduite, plus de deux cents personnes ont été tuées par les Monfies, organisés en six ou sept bandes entre 1577 et 1581.

42 bandits au moins ont été exécutés, 50 condamnés aux galères ; un Morisque de Pastrana, Lorenzo Tecra âgé de vingt-quatre ans, aurait avoué avoir assassiné soixante-trois personnes, la bande de Geronimo Bautista, originaire de la province de Tolède et agissant au sein de la Sierra Morena, aurait tué plus de soixante personnes. Ses membres sont exécutés le 20 décembre 1578 32.

Pour Lievana, les méfaits des Monfies en Castille et en Andalousie occidentale sont limités entre 1570 et 1577 en raison de leur méconnaissance du terrain, mais la situation change progressivement, les bandits peuvent s'enhardir d'autant plus « qu'ils sont assurés de pouvoir se cacher en quelque maison appartenant à un homme de leur nation ». Il ajoute que presque tous les Monfies ont participé à la rébellion du Royaume de Grenade.

Encore une fois, que faire ? On revient aux accusations d'antan à l'égard des seigneurs qui protégeraient les bandits, auxquelles sont ajoutées celles adressées aux édiles des villes d'Andalousie occidentale, coupables de non-surveillance des communautés morisques pourtant importantes. Le monfi est partout ; seule l'opération chirurgicale de l'expulsion définitive en 1609-1614 en viendra à bout.

31. Academia de la Historia ; 1" septembre 1582.

32. A.G.S., Camara de Castilla, leg. 2181.

Les exploits d'El Joraique se sont situés pour l'essentiel au cours des années 1571-1573, alors même que, H. Marin, le maître d'école de la cathédrale d'Alméria, Morisque lui-même, tentait inlassablement d'obtenir la reddition des Monfies 33.

En septembre 1572, Marin obtient un premier succès, dix bandits déposent les armes 34.

En novembre, 42 autres, dont el Joraique, en font autant, libérant du même coup cinq chrétiens. Parmi eux, beaucoup sont des esclaves marqués au fer, sort réservé à ceux qui ont porté les armes lors du soulèvement de 1568-1570. El Joraique, esclave mais non marqué, apprend que si les Morisques libres pourront vivre en Castille, les esclaves sont, eux, promis aux galères.

Furieux d'avoir été trompé il regagne la montagne avec treize hommes, multiplie les coups de mains et les meurtres au début de l'année 1573. Mais sa situation reste précaire, ce qui fournit la possibilité au chanoine, qui n'a pas perdu tout espoir, de renouer avec lui et de parvenir à un nouveau projet d'accord, rédigé sous sa dictée par lui. Le texte nous est parvenu :

33. Le docteur Marin ainsi que ses frères et neveux ont obtenu l'autorisation royale de rester sur place au moment de l'expulsion des Morisques. A.G.S., Camara de Castilla, leg. 2181.

34. Ibid., leg. 2171 ; 6 septembre 1572.

En outre, qu'ils ne soient pas châtiés par le Saint Office de l'Inquisition pour s'être donné des noms de maures et avoir accompli diverses choses et cérémonies de Maures à l'époque du soulèvement et que nul procès soit instruit contre eux pour les faits susdits et ils supplient S. M. de leur accorder la grâce de s'employer à obtenir l'absolution de sa Sainteté et la réconciliation au sein de la Sainte Mère Église.

En outre que l'on accorde la grâce aux dits morisques ou à quiconque parmi eux aurait femme, enfants, père, mère ou frères captifs de les racheter en payant à leurs maîtres les maravedis qui correspondraient au prix de la première vente.

En outre, ledit Joraique supplie S.M. de lui accorder une provision particulière pour sa personne afin de porter des armes offensives et défensives, que la même faveur soit accordée à Bernaldino el maguar, Hernado el melon, Luis Hernandez et Alonso Martinez.

En outre, que les faveurs qui sont demandées et contenues dans les quatre chapitres précédents soient accordées sous la signature de S. M. et sous nulle autre afin qu'ils puissent vivre en plus grande sécurité.

En outre, que le pouvoir qui émanerait de S. M. pour admettre à son service ledit Joraique et les autres qui avec lui se rendraient soit donné à don Hernando de Mendoza et au docteur Marin maître d'école de la sainte église d'Alméria avec qui tout ce qui précède et tout ce qui suit a été traité, lesquels Hernando de Mendoza et maître d'école devront accompagner les dits maures après leur réduction — pour une plus grande sécurité de leurs personnes — pour les présenter à l'illustrissime Pedro de Deza président de la chancellerie royale de Grenade afin qu'ensuite ils soient conduits en toute sécurité jusqu'aux lieux, hors

de ce royaume, où ils devraient vivre parce qu'ils le demandèrent en ces termes au docteur Marin et que celui-ci promit en son nom et en celui de Mendoza.

En outre, ledit Xorayque promit et donna sa parole que dans les cinq jours qui courent à partir de ce jour, 10 mars 1573, lui et ses compagnons qui ont demandé la faveur du port d'armes, feraient en sorte de rassembler tous les Maures Monfies qui tiennent la montagne pour qu'ils se placent au service de Sa Majesté et que ni lui ni eux, au cours des dix jours qu'emploiera le maître d'école pour apporter la réponse de votre illustrissime seigneurie sur le contenu de ce mémorial ne feront mal quelconque en rase campagne, en un lieu habité ou en chemin aux chrétiens qu'ils verraient ou rencontreraient et que de même au cours de ces dix jours, ils ne seront offensés ni poursuivis par des soldats ou autres gents et qu'on leur assurera

le ravitaillement contre argent au lieu de terque afin qu'ils puissent se nourrir.

En outre, ledit Xorayque dit et promit en son nom et en celui de tous les autres Maures qui sont avec lui, que si au cours du délai de dix jours on lui apportait la réponse de votre illustrissime seigneurie et si celle-ci était favorable à la présentation des requêtes devant S. M., tous les Monfies seraient rassemblés sans entreprendre une quelconque action durant le laps de temps qui signalé par votre seigneurie serait nécessaire à l'obtention d'un sauf -conduit de S. M. à condition que le délai ne dépassât pas la durée d'un mois au-delà des dix premiers jours indiqués plus haut. Que durant cette période vivres et sécurité leur soient accordés selon le processus indiqué au chapitre précédent.

Je dis moi le Dr Marin, maître d'école de l'église d'Alméria, que ledit Alonso de Aguilar el Jorayque a négocié tout ceci avec moi dans la forme décrite plus haut, et négociant moi avec lui sa rédaction et celle de ses compagnons au service de S. M. Et il me demanda de le porter par écrit et de l'envoyer à votre illustrissime seigneurie pour qu'elle y pourvoit et ordonne ce qui doit être réalisé. Tout ceci fut fait lundi dernier neuf mars alors que j'étais avec les Maures dans la Sierra de Gador et que se trouvait présent Reynaldos, capitaine de la compagnie de Terque, et parce que tout ceci est vrai et pour que votre illustrissime seigneurie en ait la preuve je l'ai

signé de mon nom, le Dr Marin (A.G.S. Camara de Castilla, leg. 2173).

Il n'était nullement question de libérer les esclaves, au contraire, dans leur cas, la justice suivrait son cours, et, seuls parmi les parents captifs, femmes et enfants pourraient être rachetés « à un prix juste » et non au prix de la première vente. C'était en somme vider le mémoire de l'essentiel. La majorité des Monfies étaient esclaves et les liens à l'intérieur des clans morisques étaient très étroits. El Joraique avait déjà rompu la première négociation, il n'attendit d'ailleurs même pas l'expiration du délai de la seconde. Dans la nuit du 17 au 18 avril, à la tête de 30 hommes, il s'empara sur la plage de Vera, à cent kilomètres au nord du lieu des négociations, d'une barque, après avoir tué neuf chrétiens. Les Monfies afin de se prévenir de toute poursuite défoncèrent les autres embarcations de la plage, se joignirent à trois galiotes qui les attendaient au cap de Gâta et gagnèrent l'Afrique du Nord.

La nouvelle de ce départ provoqua la joie des chrétiens, heureux de s'être débarrassés de n'importe quelle façon de ce personnage encombrant. Du moins le croyaient-ils, car le bandit se fit pirate pour débarquer à Agua Amarga le 16 septembre et mener une incursion de soixante kilomètres jusqu'à Tahal, peut-être son village natal, où il sema la panique, tuant quatre personnes, brûlant trois maisons, emmenant dix chrétiens. Les habitants de quinze villages voisins quittèrent les lieux définitivement. Ce « chien de Joraique », comme disent les textes, ne devait pas, semble-t-il, revenir en Andalousie.

La liberté qu'il réclamait ne venant pas, la rage au coeur, il l'avait prise. Après l'expulsion de 1609, il n'y a plus de banditisme morisque. Car il était né d'un problème global, avait crû avec lui et était disparu avec lui.

Il appartient donc à une époque et à un domaine géographique précis. C'est d'abord un phénomène, aux bornes aisément repérables, aux caractères particuliers. Mais c'est plus que cela ; les bandits morisques, andalous ou valenciens sont méditerranéens et ressemblent par bien des traits aux hors-laloi italiens, dalmates ou crétois. La chronologie de la montée du banditisme morisque, de 1492 à 1510-1515, 1510-1515 à 1560, de 1560 à la fin du siècle, correspond à celle de l'embrasement général. Les bandits sont partout, autour de la Méditerranée, surtout à la fin du xvie siècle. Ainsi en Catalogne, il y a apparition de bandes sous Charles Quint, croissance de leur nombre sous Philippe II, paroxysme sous Philippe III 35. Le décalage est minime.

Similitude donc dans la chronologie mais il n'est pas utile de pousser la comparaison trop loin, les bandits catalans étant pour la plupart d'authentiques chrétiens. La misère est générale autour de la Méditerranée et engendre le banditisme, amplifié, d'autre part, par de multiples conditions locales qui facilitent sa propagation. Enfin, les bandits morisques n'appartiennent à nul pays et à nulle époque. Ils méritent de prendre place dans la typologie du bandit social dressée par Earl Hobsbawn comme des vengeurs dont la fureur de détruire est l'expression d'une minorité opprimée 36. Ces déracinés, qui savent ce que sont la torture, les galères, l'amputation et la pendaison et qui n'en ont cure, qui refusent toute paix dictée unilatéralement, ont écrit un chapitre de l'histoire de la résistance aux persécutions 37.

35. J. Régla, «t El bandolerismo en la Cataluna del barroco », Anuario de historia economica y

social, t. I, 1969, p. 282.

Bernard Vincent

36. E.J. Hobsbawm, Les Bandits, Paris, 1972, p. 60-61.

38. F. Braudel, « Conflits et reflux de civilisations : Espagnols et Morisques au XVIe siècle »,

Annales E.S.C., 1947, p. 397-410.

Université de Paris VII.