BONAPARTE, NAPOLÉON et la régence d’Alger

|

Les régences turques ayant déclaré la guerre à la France, Bonaparte, dès son retour d'Égypte, demanda

aux consuls d'Alger, de Tunis et de Tripoli de négocier un armistice.

Mais en janvier 1801, une nouvelle déclaration de guerre contraignait Dubois-Thainville à quitter Alger.

Dès l'année suivante, la piraterie recommençait avec la capture de deux bricks français (150 disparus). Bonaparte avertit Mohamed Ghaled Effendi, ambassadeur de Turquie à Paris, des instructions qu'il

donnait à l'amiral Decrès, ministre de la Marine, d'avoir à tenir prêts au départ dix navires de guerre et

cinq frégates pour aller détruire Alger, pierre par pierre. Cette fois le Dey Mustapha Pacha passa « de

l'insolence à la déférence absolue », reçut l'amiral Leyssègue avec des honneurs exceptionnels, et

répondit le 13 de la Lune de l'an de l'hégire 1217 qu'il voulait être l'ami de Bonaparte; bien qu'il ne

reconnaisse pas détenir des prisonniers, il a pris des sanctions; il fait rouvrir le Bastion de La Calle et

s'engage à respecter le pavillon français.

De 1802 à 1808, de nombreux rapports furent établis sur la Régence d'Alger, dont Napoléon eut la

possibilité de prendre connaissance. En octobre 1802, le général Hulin faisait état de l'opposition des

Kabyles aux Turcs, de la pénurie alimentaire des populations et du fanatisme des religieux.

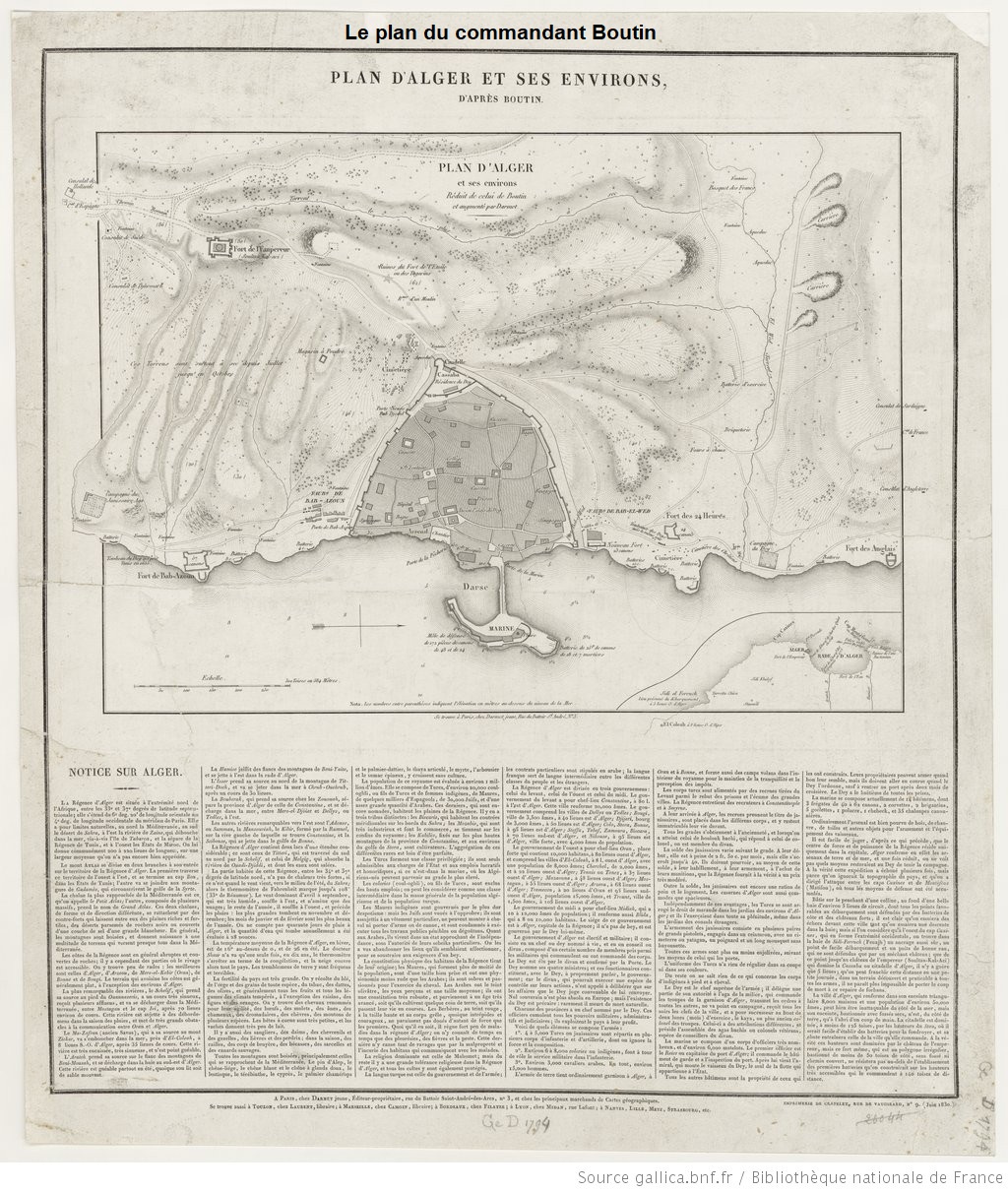

Une nouvelle rupture des relations en 1807 conduisit Napoléon à envisager cette expédition, d'où

résulta la mission confiée au commandant Boutin, officier du Génie qui, en 1806, avait renforcé les

fortifications du Bosphore et dirigé le camp des Janissaires sur le Danube.

Après les rapports de Boutin et de Burel, le tableau de la régence d'Alger, rédigé par Dubois-Thainville en

novembre 1809, fut sans doute le dernier document sur l'Afrique du Nord dont eut connaissance

l'Empereur. Ce rapport restera lettre morte. Comme l'écrit François Charles-Roux, dès janvier 1809, absorbé par les

conséquences de sa politique continentale, par l'insurrection de l'Espagne, par le retour offensif de

l'Autriche, par la guerre de la cinquième coalition, Napoléon avait abandonné tout projet d'expédition

contre Alger. NB : Le congrès d’Aix-la-Chapelle , en 1818 , avait répondu favorablement au retour de la France dans le

concert des nations après l’épopée napoléonienne La condition était que la France libère, au nom des

nations chrétiennes, la Méditerranée de la piraterie djihadiste, les européens chrétiens comme les

africains animistes de l’esclavage, les juifs de la Régence de leur dhimmitude, le commerce du tribut

barbaresque comme de la mafia des receleurs des biens piratés.

« Bonaparte méditait en 1802 la conquête de l’Algérie ; mais pour n’exciter la jalousie de personne, et

n’être pas accusé de pensées ambitieuses, il voulait accomplir ce projet avec le concours des puissances

maritimes, qui se seraient liguées pour chasser les Barbaresques de la côte d’Afrique.

« Bonaparte méditait en 1802 la conquête de l’Algérie ; mais pour n’exciter la jalousie de personne, et

n’être pas accusé de pensées ambitieuses, il voulait accomplir ce projet avec le concours des puissances

maritimes, qui se seraient liguées pour chasser les Barbaresques de la côte d’Afrique.

lC’était Joseph

Bonaparte qui avait conçu le projet :

lC’était Joseph

Bonaparte qui avait conçu le projet :

e premier consul l’avait fort approuvé, et s’en occupait avec

l’ardeur qu’il mettait en toutes choses.

Il sentait vivement la honte qu’il y avait pour l’Europe d’avoir à sa porte un repaire de pirates auxquels

de puissantes nations ne rougissaient pas de payer tribut. La proposition de coopérer avec lui à la

conquête simultanée de l’Afrique du Nord fut faite par le premier consul à plusieurs puissances

continentales.

L’Espagne seule montra quelque bonne volonté à le seconder.

Les autres gouvernements

accueillirent avec indifférence ou même avec défiance les propositions du premier consul. »

Baron de

Meneval Souvenirs historiques

Dubois-Thainville s'acquitta de cette

tâche à Alger le 19 juillet 1800. Devoize à Tunis, et Naudi à Tripoli, avec le concours du commerçant

Billon, obtinrent le même résultat.

Il

y revint en décembre pour signer un nouveau traité, qui stipulait la liberté du commerce et la suppression de l'esclavage.

Le Premier Consul ne toléra plus que les pirates d'Alger continuent à piller les navires français.

Le ton

changea radicalement :

« Si vous voulez vivre en bonne amitié avec moi, il ne faut pas que vous me

traitiez en puissance faible... Il faut que vous respectiez mon pavillon et que vous me donniez réparation

de tous les outrages qui m’ont été faits ».

Puis, sans réponse, Bonaparte se fâche et le 27 juillet 1802, il

envoya la division de Leyssègue devant Alger.

Le 6 août, le général Hulin , accompagné du consul Dubois-

Thainville, remit au Dey la lettre suivante :

« J'ai détruit l'Empire des Mamelouks parce qu'après avoir

outragé le pavillon français ils osaient demander de l'argent pour la satisfaction que j'avais le droit

d'attendre. Craignez le même sort et, si Dieu ne vous a pas aveuglé pour vous enduire à votre perte,

sachez ce que je suis et ce que je peux faire. Si vous refusez de me donner satisfaction, je débarquerai 80

000 hommes sur vos côtes et je détruirai votre régence. Ma résolution est immuable ».

L'ancien

consul Jean Bon Saint-André suggéra de s'emparer de Fort l'Empereur après un débarquement de 30 000

hommes à Sidi Ferruch. L'ancien captif Thédenat proposait également d'abattre les despotes ottomans

en débarquant le même effectif vers Ténès.

Le 24 mai 1808, il débarque à

Alger et en deux mois reconnaît, malgré les menaces de la police, les fortifications de la ville et les

rivages à l'est et à l'ouest.

Son rapport, qui sera mis en oeuvre en 1830, conclut qu'il faut débarquer à

Sidi-Ferruch et s'emparer de Fort l'Empereur, qui domine la Casbah.

Ensuite, on devra respecter les

mosquées et les femmes, et songer à pénétrer le pays par la persuasion.

Notre ancien consul soutenait également la thèse de l'intervention française en Algérie; il

concevait que la soumission des Arabes devait être obtenue progressivement par des mesures de

confiance, et souhaitait que des colons européens viennent développer agriculture et commerce.

Il

soulignait enfin le sort lamentable des chrétiens esclaves et l'oppression la plus odieuse de trois millions

d'hommes livrés à tous les excès d'une poignée de brigands.

Il confiait à Champigny que les circonstances le contraignaient à « garder des ménagements

avec les Barbares et à éviter de se brouiller avec le dey ». Sa pensée se dirigea de nouveau vers le Levant

en 1810 quand il confia une nouvelle mission à Boutin.

Il rêvait encore de l’Égypte en 1812. Il n'est pas

certain qu'en décembre 1814, à l'île d'Elbe, il ait eu connaissance de la déclaration du Congrès de Vienne

condamnant la traite, déclaration qui fut suivie de la décision de 1818 d’abolir la piraterie barbaresque

et l'esclavage des chrétiens.

Maurice FAIVRE (1926-2020)

Général, historien, Docteur en science politique.