La campagne de Tunisie avait montré la valeur combative des unités de l'armée d'Afrique et le loyalisme des populations locales, françaises ou indigènes. Compte tenu des ressources démographiques des territoires coloniaux, il était possible d'envisager la constitutions de plusieurs divisions aptes à se battre auprès des des Américains et des Anglais. Il fallait cependant les organiser d'après les directives de l'état-major allié qui n'entendait pas voir les Français agir à leur guise.

a) La questions des normes américaines

b) Une mobilisation massive c) Maintenir les structures économiques et administratives, assurer la sécurité. C'est au Maroc que les mesures de compression furent les plus sévères, le ratio étant de un

colon pour trois exploitations et c'est là que la mobilisation fut appliquée avec le plus de rigueur,

seuls 9,6% des mobilisés furent maintenus en appel différé. Si pour l'ensemble de l'Afrique du

Nord, le taux de mobilisation atteint 16%, il monte jusqu'à 19% au Maroc. Dans ce pays 41.000

hommes rejoignent l'Armée, 25.000 Français sont appelés entre novembre 1942 et novembre 1944,

et 16.000 s'engagent volontairement, devançant l'appel ou se réengageant alors qu'ils ne sont plus

mobilisables, ayant dépassé la limite d'âge 8. On peut ainsi citer Jean Mailho (17ans et demi), encore

lycéen, Alfred Bauer (17ans et demi), Pierre Simonet, 53 ans, professeur au lycée de Rabat, ou bien

le dessinateur Pio d'Amico, réformé depuis 1937. La proportion de« déchets » (déserteurs,insoumis,

inaptes) y est la moins élevée des trois territoires d'AFN (12,6% contre 17,3% en Algérie et 24,9%

en Tunisie). A l'inverse, l'Algérie et la Tunisie furent des territoires où la mobilisation s'appliqua de

façon moins sévère 9. Le développement économique étant plus avancé en Algérie, et le peuplement

plus poussé, on peut y voir un nombre élevé de fonctionnaires appartenant à des secteurs jugés

vitaux et donc laissés à leur poste ; chemin de fer, police, gendarmerie. Dans le domaine de

l'agriculture, il fallait laisser en place un nombre suffisant de colons pour assurer l'exploitation des

domaines. Dans l'industrie, les travailleurs qualifiés, les spécialistes sont jugés indispensables même

si l'armée lorgne sur eux avec envie, et ce d'autant plus qu'elle se les dispute avec la Marine et l'Armée de l'Air. Les industries minières, pétrolières, du bois gardent leurs travailleurs. Certaines

fonctions deviennent rares, et leurs représentants irremplaçables ainsi les chefs comptables qui

doivent être au minimum un par entreprise moyenne. La mobilisation pourrait aussi désorganiser

les services de l'aéronautique civile et les services d'infrastructure (Ponts et Chaussées en Algérie,

Travaux Publics pour la Tunisie et le Maroc, Direction de l'aéronautique Civile, O.N.M, S.T.S, etc)

qui tiennent absolument à garder leurs techniciens et spécialistes .

A côté de l'argument économique, il y avait également celui de la sécurité. C'est moins le

soulèvement des indigènes que l'on craint que l'action d'agents de l'Axe infiltrés et de militants

fascistes. Cela explique le taux élevé de la Tunisie où le grand nombre de ressortissants italiens fait

craindre l'éventualité de sabotages et d'action d'une 5ème colonne sur les arrières des armées alliées.

La diffusion d'une propagande nationaliste encourageant la dissidence auprès des populations

musulmanes apparaît également comme une menace sérieuse. La radio est un instrument que l'Axe

et Vichy utilisent pour discréditer l'action des alliés aussi bien auprès des européens que des

indigènes. L'antisémitisme, l'anglophobie, l'antiaméricanisme, le rejet de de Gaulle sont les leviers

utilisés pour tenter de soulever la population. Le souvenir de l'occupation en Tunisie, même si elle a

été brève, amène des tensions entre résidents européens, les Italiens se voyant reprocher leur

morgue passée. Ces dissensions expliquent sans doute la forte proportion de « déchets » enregistrés

dans ce protectorat, les déserteurs et insoumis sont plus nombreux en Tunisie qu'au Maroc (400

contre 300) alors que la mobilisation y est moins poussée.

2. L'appel aux femmes ou servir comme un homme.

a) Un apport non négligeable b) La mise en place des unités féminines A côté des unités de transmission, un effort avait été fait pour l'organisation d'unités

sanitaires avec la création de trois centres d'instruction en Algérie (école franco-arabe à Alger,

Marengo et Aïn -Kalaa) accueillant une moyenne de 360 stagiaires toutes les quatre semaines. La

mise sur pied de ces services avait été grandement facilité par la mobilisation de la Croix-Rouge qui

avait mis à la disposition du service de santé de l'armée ses infirmières et conductrices-ambulancières. La Croix-Rouge dispensait aux conductrices sanitaires un enseignement médical

sanctionné par l'octroi d'un diplôme. Pour les infirmières hospitalières, il y avait attribution d'une

carte donnant l'équivalence d'officier subalterne. La formation militaire était dispensée quelque

soit l'emploi : secrétaire, téléphoniste, infirmière, conductrice. Cet engagement patriotique était déjà

ancien puisque dès le mois de mai 1941, une section sanitaire automobile avait été placée sous

l'autorité de Mlle de Brignac. Constituée de 48 infirmières et de 20 automobiles, elle s'était placée

sous l'autorité du service de santé tout en demandant à rester une entité distincte, en conformité avec

l'esprit et les statuts de sa fondation. Cette unité devait être dissoute en mai 1943 pour être absorbée

par dans le cadre général des sections sanitaires féminines.

A la fin de l'année 1943, comme pour les hommes, le point de saturation pour le volontariat

fut atteint malgré les appels à la radio et dans la presse et les conférences organisées dans toute

l'A.F.N. Or les besoins ne cessaient de croitre (à elle seule, la Marine ne demandait pas moins de 2

000 auxiliaires), le recrutement par voie d'appel fut instauré, mettant dès lors le personnel féminin

sous statut militaire. C'est un décret du 11 janvier 1944 qui porta la création de formations

féminines auxiliaires 19. Celles-ci devaient accueillir les mobilisées nées entre 1908 et 1921. Pour

éviter un trop grand mécontentement, les autorités exemptaient cependant du service militaire

obligatoire les femmes élevant un enfant de moins de 16 ans, les membres des congrégations

religieuses tandis que prostituées et délinquantes étaient exclues des formations auxiliaires. Ne

pouvaient servir dans les unités en opération que les appelées faisant acte de candidature et les engagées volontaires. L'engagement se faisait pour une durée d'un an au moins et la durée des

hostilités au plus, ce qui tend à prouver qu'aux yeux des autorités il s'agissait d'un expédient

provisoire destiné à pallier un manque d'effectifs. Tout comme pour la population masculine, il

apparaissait vital cependant de ne pas démanteler l'appareil administratif des territoires, aussi les

femmes appartenant aux cadres d'une administration publique étaient-elles placées en affectation

spéciale. Afin de ménager les susceptibilités, le commissariat à la guerre rappela que l'examen

médical des appelées devrait se faire de façon privée et individuelle. Comme les appels portaient en

priorité sur les femmes célibataires sans soutien de famille, veuves et divorcées sans enfants, le

décret du CFLN fixa un effectif qui ne devait pas dépasser 6000 femmes, l'équilibre des cellules

familiales était ainsi préservé. En ajoutant les volontaires venues de Grande-Bretagne qui forment

la compagnie des volontaires françaises (créée le 23 septembre 1943 à Alger) et les divers corps

auxiliaires existant dans l'Armée de Terre, l'Armée de l'air et la Marine (« marinettes »de la 2ème

DB, « merlinettes », « marquises » du 7ème RCA, » conductrice-ambulancières , infirmières,

secrétaires et interprètes), de 10 000 à 14 000 femmes auraient porté l'uniforme entre 1943 et 1945

et fourni un concours précieux à l'armée.

Servir comme un homme ou préserver sa féminité ? 3.La communauté juive et son entrée dans la guerre. a) La persistance de l'antisémitisme 4. Les chantiers de jeunesse ou l'illustration du double-jeu a) Un outil de valeur inégale mais indispensable

Suite aux accords d'Anfa conclus entre les Américains et le Général Giraud, l'armée

d'Afrique pouvait désormais compter sur l'énorme capacité productive des Etats-Unis pour se voir

équipée en matériel moderne lui permettant de faire jeu égal avec les forces américaines et

britanniques. Ce rééquipement posait cependant la question délicate du personnel. Le général

Giraud avait tablé sur la mise sur pied d'une force initiale de 13 divisions, son idée étant d'engager

le plus grand nombre de combattants possibles. Ce plan s'est rapidement avéré irréaliste car il ne

prenait pas en compte un aspect ingrat mais essentiel de la guerre moderne : la logistique et l'appui,

essentiels dans les organigrammes des unités américaines. Dans le cadre d'une force de 250 000

hommes, il fallait en consacrer au moins 40 000 aux services. Pour les américains, la mise sur pied

d'une force militaire efficace ne pouvait ignorer cette évidence et leur refus d'homologuer de

grandes unités dépourvues de soutien se heurta à la vision française qui entendait privilégier l'outil

de combat. Les souhaits des Français apparaissaient démesurés. Pour satisfaire aux exigences de

leur allié, les Français durent dissoudre la 10ème DIC et revoir leurs ambitions, l'accord se faisant

sur la mise sur pied de cinq divisions d'infanterie et de trois divisions blindées (soit huit grandes

unités correspondant à la tranche prévue par les américains). Le réarmement était à ce prix. Ce qui

allait surtout se révéler problématique était le manque de recrues instruites, les unités logistiques

absorbant essentiellement du personnel qualifié d'origine européenne. Il fallait en effet, 10 000

français de souche par division blindée, 6 à 7000 par division d'infanterie, 10 à 20 000 pour les

réserves générales 1.

A ces chiffres, il convenait d'ajouter les besoins propres de la Marine et de

l'Armée de l'Air. Comme il était impossible d'espérer des renforts massifs de métropole, en dehors

des volontaires évadés de France et des vétérans des FFL, l'Afrique du Nord devait être le réservoir

essentiel. Si la population indigène pouvait constituer un vivier de combattants pour les unités

d'infanterie, son très faible niveau de scolarisation (moins de 8,6 % d'élèves dans le secondaire au

début des année 30) ne lui permettait pas de fournir les recrues recherchées pour les services

techniques nécessaires à la conduite d'une guerre moderne 2 . C'est donc vers les Français d'Afrique

du Nord que l'effort allait se porter en attendant que la libération de la métropole permette d'étoffer

les unités combattantes.

1 Chiffres cités par J.Vernet , Le réarmement et la réorganisation de l'armée de terre française ( 1943-1945), p.25

2 Statistique citée par Marie Cardinal, Les Pieds-Noirs, p.189

Les classes 1919 à 1945 comprenaient 259 000 hommes mobilisables, sur ce total, combien

allaient porter les armes? Selon les sources, les chiffres varient. Le plus communément cité est celui

de 176 500 hommes (chiffre fixé au 1er novembre 1944), évoqué par le général Juin dans ses

mémoires, soit 16,4% de la population française pour l'Afrique du Nord toute entière 3 . C'est

l'Algérie qui fournit le contingent le plus élevé avec 120.000 hommes, vient ensuite le Maroc, 41.

000, et enfin la Tunisie avec 15.500 recrues sous les drapeaux. D'autres estimations poussent le chiffre à 205.000 hommes, soit 19%, et il est vrai qu'il est possible de gonfler les chiffres puisque

des recrues jugées inaptes furent parfois versées dans les services auxiliaires alors que des requis

civils accomplissaient en réalité un service militaire. Il faut également tenir compte de milliers de

volontaires et d'appelées féminines dont le statut militaire mit du temps à se mettre en place .

Quoiqu'il en soit, cet effort fut exceptionnel dans notre histoire et dépassa même, en

proportion, par son ampleur la mobilisation de la Grande Guerre : « Sur la base d'une population

métropolitaine de 40 millions d'habitants, ce pourcentage se serait traduit en France par la levée

de 6.500 000 hommes environ. Or en 1918, la France, compte tenu des effectifs venus d'outre-mer,

n'avait pu aligner sous ses drapeaux plus de 5.000 000 de combattants ».

Cette comparaison, tirée des mémoires du Maréchal Juin, permet de mieux saisir l'effort qui

fut demandé, la portée de la mobilisation ayant dépassé toutes les expériences antérieures. Les plus

jeunes répondent en masse et il faut même freiner leur enthousiasme. Pour les réservistes plus âgés,

le rappel, on le verra, est plus difficile et le témoignage des archives nuance l'image d'une Afrique

toute entière exaltée à reprendre la lutte.

3 Extrait du bulletin de renseignement de l'état-major de la Défense Nationale, général Juin, Mémoires, annexe n°1

4 Fiche sur la mobilisation en AFN, 20 décembre 1942, SHD, 5P 2

5 Notes du général de Boiboissel sur le rappel des classes européennes 1930, 1931,1932-23avril 1943, SHD, 5P 2

6 Jacques Soustelle, Envers et contre tous, p.238

7 Charles de Gaulle, Mémoires de guerre.

Cette mobilisation pose la question du soutien de l'activité économique des territoires

d'Afrique du Nord . L'agriculture et l'industrie demandaient le maintien d'un nombre important de

spécialistes et de travailleurs qualifiés, faute de quoi on risquait de voir ces territoires paralysés, et

l'effort de guerre entravé. L'enjeu était d'autant plus important que l'idée d'un développement

économique de l'Afrique du nord, et en particulier de l'Algérie s'était manifestée dans les milieux

dirigeants depuis les années 30. La solution fut de mettre un certain nombre d'hommes en appel

différé. Quoique mobilisables, ils étaient maintenus dans leur emploi civil. En avril 1943, le Général

Koeltz estime leur nombre à environ 25.000.

Le Maréchal juin donne un chiffre légèrement

supérieur pour la fin de la guerre, mais la faible évolution des chiffres montre que la ressource

européenne a été utilisée à son maximum. En dehors des « déchets », insoumis,déserteurs et inaptes

(environ 44.000), voici le tableau dressé par le Maréchal juin des hommes mis en disponibilité en

Afrique du Nord entre 1943 et 1945 :

Effectifs mis en disponibilité (1943-1945)

Algérie

Tunisie

Maroc

Agriculture

2600

380

320

Commerces et industries

4000

230

770

Entreprises de Défense Nationale

3000

800

670

Administrations

8970

3120

3740

Totaux

18570

4530

5500

Soit

10,50%

16,50%

9,6% des mobilisables

Source : Alphonse Juin, Mémoires, tome 1, Alger, Tunis, Rome

8 Chiffres et exemples personnels sont tirés du site www.eduliautey.org, consacré au souvenir des deux guerres

mondiales au Maroc. C'est un travail très complet accompli par deux enseignants français avec leurs élèves.

9 Benoit Haberbusch, La gendarmerie en Algérie, p.333-335

Si beaucoup d'entre eux sont transférés vers les Etats-

Unis ou le Canada, plus de 65.000 sont répartis dans toute l'A.F.N et nécessitent l'attention des

autorités. Une trentaine de dépôts ont été ouverts en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Parfois utilisés

comme main-d'oeuvre agricole, ils sont également employés dans les mines, la reconstruction et

même le déminage. Ils ne se montrent pas forcément coopératifs, tels ces prisonniers se mettant en

grève parce qu'ils refusent de travailler le Dimanche. Certains sont soupçonnés de vouloir

fraterniser avec la population indigène, en particulier les Allemands qui tentent de jouer sur le

sentiment anticolonialiste des musulmans. Les Italiens suscitent moins d'inquiétude, leur image

guerrière étant des plus médiocre, ils sont d'abord vus comme s'inquiétant surtout de leur conditions

de vie. Ils peuvent cependant à l'occasion se montrer agressifs et arrogants, en particulier lorsqu'ils

se sentent en situation de force. Les autorités françaises se plaignent ainsi de voir les prisonniers

Italiens mis à la disposition de l'armée britannique jouir d'une liberté quasi-totale, ce qui leur permet

de chanter et de s'interpeler en se saluant à la mode fasciste. Le soutien que ces prisonniers

pourraient apporter à des saboteurs provoque également le soucis des autorités françaises, de plus,

les tentatives d'évasion vers le Maroc espagnol ne manquent pas et demandent une surveillance

constante de la gendarmerie, et ce d'autant plus que les indigènes ne rechignent pas à aider les

fugitifs. Le caïd de Sidi Brahim déclenche ainsi la colère des militaires en recevant des prisonniers

évadés non en ennemis mais en invités : « un véritable festin fut servi auquel ne manquait ni vin fin

ni cigarettes (...) cet incident a non seulement discrédité l'autorité militaire auprès des indigènes,

mais a aussi été un prétexte d'arrogance des prisonniers » 11. Il est donc nécessaire de laisser en

place des cadres européens en nombre suffisant pour assurer l'ordre, mais c'est autant de recrues en

moins pour les différents corps d'armée qui se disputent alors âprement une ressource rare.

10 Valentin Schneider, Un million de prisonniers allemands en France, p.187

11 Rapport du sous-lieutenant Noël, le 30 juin 1943, La guerre d'Algérie par les documents, p.102

Ces mesures qui visent à prendre en compte les réalités économiques et politiques de

l'Afrique du Nord suscitent cependant le mécontentement. Des différents états-majors tout d'abord

de la population ensuite.

Chaque arme se livre, en effet à une véritable chasse aux recrues et aux réservistes, la Marine et l'Armée de l'air se montrant les plus pressantes. Le Général Bouscat souligne les

problèmes aigüs de personnel : « les ressources de l'Empire sont faibles, l'armée de l'Air a des

disponibilités réduites et ne peut absorber que peu d'indigènes ».

Un rapport du Général de Corps

Aérien Mendigal permet de comprendre l'urgence de la situation 12. Il souligne que les effectifs de

l'Armée de l'Air sont de l'ordre de 29 400 hommes (personnel d'active et de réserve) et que le déficit

d'effectif est de près de 10.000 hommes. S'il est envisageable de combler ce manque par du

personnel civil féminin, ou masculin dégagé de ses obligations militaires, il n'en reste pas moins que

l'Armée de l'Air doit être en mesure de former près de 1000 équipages par an, en tenant compte d'un

taux de pertes de 15% par mois. En attendant que le territoire métropolitain soit libéré et fournisse

des effectifs supplémentaires, il ne faut compter que sur les ressources propres de l'Empire. Ce sont

les jeunes européens qui sont donc l'objet d'âpres négociations car l'armée de terre les réclame en

priorité. Sur les 8.000 jeunes de la classe 1943, seuls 200 sont détachés en tant que volontaires pour

être élèves pilotes. Comme on l'a vu plus haut, impossible de rappeler le personnel civil technique

cette main-d'oeuvre spécialisée est irremplaçable, aussi est-il fait un appel pressant pour que

l'Armée de l'air récupère 1000 jeunes auxquels elle estime avoir droit. De fait si l'Armée de l'Air

récupère 10% des recrues, c'est l'Armée de Terre qui se taille la part du lion avec 82%, la Marine

ayant les 8% restant.

12 Rapport du général Mendigal, état-major, 1er bureau, SHD, 5P 51

La participation des femmes

est un des aspects peu connus de la guerre. Si l'armée française

n'entend pas les engager directement dans les unités combattantes, elle les intègre peu à peu en tant

que personnel militaire à pat entière, ce qui ne manque pas de heurter les mentalités.

« Le 23 mars je signais, le coeur gonflé de joie, mon engagement dans l'armée française ,au

Train des équipages de la Flotte de Casablanca, serrant avec force la petite plaque de méchant

métal jaune qui, sous le matricule 258, concrétisait mon rêve, servir comme un homme » 13.Tirées

des mémoires de Solange Cuvillier, jeune Française vivant alors au Maroc, ce court passage rappelle combien l'engagement patriotique a pu également concerner les femmes. En dépit d'un rôle

obscur, elles ont accompli des tâches indispensables au fonctionnement de l'outil de guerre qui s'est

forgé en Afrique du Nord. Cependant, étant reléguées à des missions de l'arrière, elles n'ont pas été

aussi célébrées que les membres des unités combattantes. Elles ont pourtant été présentes sur tous

les fronts, et certaines ont payé cet engagement de leur vie, une vie d'ailleurs bien courte car il

n'était pas exceptionnel de rencontrer des jeunes filles n'ayant même pas 18 ans.

Ce n'est pas dans le but de promouvoir l'égalité des femmes que l'état-major dut se résoudre

à faire appel à elles. Puisque chaque homme était considéré comme un combattant potentiel, il était

vital de chercher par tous les moyens à économiser les effectifs afin de ne pas dégarnir les unités au

front et les troupes de souveraineté. La solution fut de faire appel à des auxiliaires féminines.

Combien furent-elles à servir sous les drapeaux entre 1943 et 1945 ? Dans un ordre du jour datant

de 1946, le général De Lattre évoque 14 000 auxiliaires. Dans ces chiffres, il n'est pas facile de faire

la part entre les volontaires de Londres intégrées dans l'armée régulière, les volontaires militarisées

de la Croix-rouge et les appelées mais cela n'en traduit pas moins une véritable mobilisation.

Mobilisation qui n'est d'ailleurs pas une réelle révolution puisque la loi du 11 juin 1938 envisageait

déjà en cas de conflit l'appel à toute la population sans distinction d'âge ni de sexe. Après la défaite

de la France, des volontaires se sont organisées au sein des FFL, à l'image des Anglaises

s'engageant dans l'ATS (Auxiliary Territorial Service). Aux Etats-Unis, Florence Conrad achète des

véhicules et regroupe des volontaires qui rejoignent la 2ème DB de Leclerc où elles forment, avec

l'appoint de nouvelles recrues venues du Maroc qui doublent leur effectif, une unité appelée à

devenir célèbres : les « Rochambelles ».

13 Solange Cuvillier, Tribulations d'une femme dans l'armée française, p.15

14 Document présenté ci-dessous

Au sein des troupes d'Afrique du Nord, le colonel Merlin peut être considéré comme un

précurseur, dès le 20 novembre 1942, il propose au Général Giraud la création d'un Corps Féminin

Auxiliaire des Transmissions : « le personnel ainsi recruté serait entièrement militarisé et serait

appelé à servir soit les postes de territoire, soit les postes des grandes unités (échelon CA et au dessus)

» 15. L'armée pourrait alors disposer de spécialistes sans dégarnir les unités d'active, grâce à

la mise à disposition « d'opératrices, radio-électriciennes, standardistes, télétypistes ». Les

« Merlinettes » ne bénéficièrent pas immédiatement d'un véritable statut militaire. Les débuts

furent timides mais dès le mois de décembre 42, les cadres se mirent en place avec l'étude de stages

pour le commandement et l'instruction tandis qu'un service social était constitué. En janvier 1943,

115 engagées avaient commencé leur instruction en Algérie, le Maroc disposait de son propre

centre d'instruction à Rabat, la Tunisie en faisait de même, dans l'ancienne école de cadres de

Salambo. Les engagées doivent alors préciser leur voeu d'affectation : formations d'AFN, AOF,ou

des armées. La spécialité radio est destinée aux meilleures recrues qui partent à Hydra (Alger), les

autres prenant les postes de standardistes ou télétypistes. Pour les opératrices appelées à partir en

opération avec le CEF, la formation militaire est prise très au sérieux et l'ambiance laisse peu de

place à la fantaisie. Toutes volontaires, ces jeunes femmes découvrent une ambiance faite de

discipline et de rigueur. Parmi ces engagées, Paulette Vuillaume en témoigne : « A Hydra, l'entrainement physique sera intensif. Ayant échangé nos tenues françaises pour des paquetages

américains, nos treillis d'homme nous donnent des allures de jeunes conscrits, d'autant plus qu'il

nous a fallu passer chez le coiffeur pour une coupe obligatoire à la garçonne. Celles qui avaient de

longues tresses ont dû les sacrifier » 16. Les opératrices s'entrainent à fonctionner en équipes

comptant quatre à six membres, commandée par un sergent, plusieurs équipes pouvant être dirigées

par un aspirant ou un sous-lieutenant féminin chef de section. Fait nouveau, on compte une femme à

tous les échelons de commandement. Le 27 septembre 1943, le commissaire Duhamel stipule

cependant qu' « il n'est pas question d'en faire des soldats, il faut éviter l'exemple de certains pays

qui ont fait de la mobilisée une automate » 17. On voit apparaître ici toute la difficulté qu'il y a à

définir le rôle de ces femmes que l'armée ne veut pas considérer comme des combattantes et même

pas comme des militaires. Elles le sont pourtant.

Une anecdote amusante rapportée par une AFAT (auxiliaires féminines de l'armée de terre. Ndlr)

ayant servi en Italie, Mireille Hui, montre d'ailleurs toute l'ambiguïté de leur statut. Le 26 novembre

1943, trois sections devaient embarquer à Mers-el -Kébir à destination de Naples sur un navire hôpital

américain. Considérées comme des combattantes et donc susceptibles de violer la

convention de Genève qui interdit la présence d'unités de combat dans des installations accueillant

des services de santé, nos opératrices se virent refuser la permission de monter à bord et durent

embarquer sur un navire anglais, en dépit de l'appréhension des attaques sous-marines 18.

Progressivement, l'idée d'unités féminines faisait pourtant son chemin. L'ordonnance du 22 octobre

1943 organisait la mise sur pied de guerre dans l'ensemble des territoires non occupés et posait la

question du statut des femmes dans les forces armées et de leur place en tant qu'unités constituées,

unités qui ne cessaient d'ailleurs de s'étoffer.

15 Paul Gaujac, le CEF en Italie, p.131

16 Extrait du témoignage paru sur http://www.milifemmes.org/Articles/merlinettes.htm

17 Organisation et dotation des unités féminines, SHD, 7P 73. L'exemple de l'URSS qui a donné une rôle de combattant

à des volontaires féminines dans les blindés ou l'aviation a peut-être nourri cette réflexion

18 Paul Gaujac, op. cit., p.132

19 Commissariat à la guerre, décret portant création de formations féminines auxiliaires, SHD, 7P 73

Cela ne va pas cependant sans poser de questions. Dans les témoignages du temps, c'est

l'apparente liberté de ces femmes, jeunes et très souvent célibataires, qui semble troubler les esprits

et susciter bien des fantasmes : « J'ai hérité d'une ambulance du bataillon médical. Deux

« chaufferettes » la conduisent. En blouson américain fort seyant, le bonnet de police sur leur

indéfrisable, ces jeunes filles sont amusantes. Mais ces femmes en mal de mari, au milieu de

garçons en mal de femme, je les vois, sans être misogyne, d'un assez mauvais oeil, car elles sont

désormais sous ma responsabilité... Les ambulancières d'un précédent régiment ont laissé un

mauvais souvenir. Aussi accueille-t-on les miennes comme des pestiférés ; je préfère un officier, moi

qui suis seule, plutôt que ces filles me dit une vieille bigote qui logea ces dames du 7. Malgré la

fatigue, je lui éclate de rire au nez » 20. L'emploi du diminutif peut sembler affectueux mais il

révèle aussi la gêne que constitue l'intrusion de femmes dans un univers qui se veut avant-tout

masculin et guerrier. Pour ce témoin, c'est sans aucun doute la promiscuité régnant dans les unités

qui constitue le principal soucis. L'intitulé « corps féminin » avait provoqué bien des sarcasmes et

jusqu'à la fin de la guerre, les rumeurs sur ces femmes-soldats au « service du soldat » sont tenaces.

Le sigle BM (Bataillon Médical) peut lui aussi porter à de grasses plaisanteries lorsqu'on songe à

l'existence des BMC, maison close itinérante au service de l'armée, institution peu évoquée dans les

documents officiels mais jugée indispensable. Tant qu'à parler de libération, beaucoup pensent que

celle-ci commence par les moeurs. Les rapports de gendarmerie témoignent des réaction hostiles de

la population qui accueille très mal l'incorporation du personnel féminin et estime qu'on pousse ces

jeunes femmes à la débauche 21. Les archives du Corps Franc d'Afrique possèdent une lettre fort

révélatrice sur l'état d'esprit du temps et les peurs qui pouvaient tenailler les familles quant à l'avenir

de leurs filles 22. Datée du 26 mars 1943, elle est rédigée par un enseignant de Casablanca qui

désirait lui-même servir comme médecin-auxiliaire, et explique pourquoi il a tenu à retirer sa fille

du corps sanitaire attaché à cette formation : « (...) Je l'ai fait inscrire à l'état-major de Casa, et,

pendant quelques jours, j'ai observé le milieu dans lequel elle allait être appelée à vivre. Mon

édification fut telle que je l'ai retirée aussitôt et que j'ai suspendu tout désir, de ma part, de faire

partie d'un élément aussi pollué. Les jeunes femmes et jeunes filles qui suivaient les cours

d'origines très diverses, mais parfois marquées, étaient attirées pour deux choses : l'aventure

sexuelle ou le besoin d'argent, et souvent même les deux. je mets à part une petite équipe

ambitieuse à la tête de laquelle se trouve une doctoresse étrangère plus que douteuse, et dont

l'influence semble assez grande.(...) ».

Le général Merlin était conscient de ces problèmes et s'est attaché à combattre les préjugés, et ce d'autant plus qu'il a voulu constituer une unité de qualité

« Ayant besoin de recruter des opératrices d'une instruction supérieure à la moyenne et ne pouvant

donc compter sur la masse , je me suis attaché dans toute la mesure du possible à donner au Corps

Féminin des Transmissions une tenue morale susceptible de rassurer toutes les familles et de

combattre la campagne de dénigrement systématique dont le recrutement féminin était l'objet » 23.

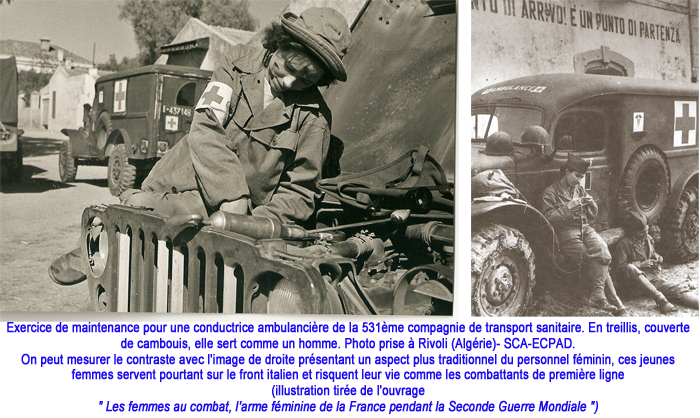

En première ligne, l'ambiguïté demeure sur l'image que ces femmes projette. Présente sur le front

italien, Solange Cuvillier souligne la gêne qui fut la sienne de voir les pensionnaires du BMC de la

2ème DIM affublées de tenues kaki, ce qui amena une vive protestation auprès du chef d'état-major

de la division. Tout aussi agaçant est le désir des autorités de faire apparaître ces militaires avant

tout sous un aspect traditionnel, un reportage photographique montre ainsi une conductrice tricotant

sur le marche-pied de son véhicule, vision plus rassurante pour les familles que celle de la boue et

du sang. Ces femmes sont pourtant confrontées à la réalité du terrain et à la vision quotidienne de la

mort. Le monde de l'armée semble inadapté pour ces nouvelles venues qui apparaissent comme des

intruses et pour lesquelles la vie militaire ne peut être conçue que comme une parenthèse. Il

n'empêche…, ces femmes auront su remplir leur devoir en gagnant l'estime de leur compagnon

d'arme comme le rappela le général d'armée de Lattre de Tassigny : « les volontaires féminines de

la Première Armée, quelle que fût leur tâche, ont fait la preuve d'un dévouement souriant, d'un zèle

sans défaillance, certaines d'un héroïsme magnifique. Elles peuvent être fières de la part qu'elles

ont prise à notre victoire ». A côté de cette reconnaissance officielle , voici quelques lignes tirées

d'un journal, elles disent plus que tout discours : « Puis je m'engageais dans les transmissions de la

Première Armée Française que je suivis dans les campagnes d'Italie, de France et d'Allemagne et je

n'eus plus le temps d'écrire parce que j'avais à peine celui de vivre » 24 Ce court passage rappelle

que, même considérées comme des non combattantes, ces jeunes femmes restaient exposées aux

risques du champ de bataille, au même titre que leurs compagnons d'arme masculins. Nous pouvons

citer en mémoire Marie Loretti, épouse d'un sous-officier de tirailleurs, qui servait au bataillon

médical de la 3ème DIA. Elle fut la première infirmière tuée en Italie, le 5 février 1944 alors qu'elle

tentait de mettre des blessés à l'abri d'un bombardement à San Ella sur « la route de la mort ». Les

deux jambes sectionnées, elle mourut en quelques minutes. Elle eut ainsi le triste privilège d'être la

première femme décorée de la Médaille Militaire. La libération de la France vit d'autres femmes

tomber dans les combats, ainsi l'aspirant Denise Ferrier, tuée en Alsace à 20 ans. Son corps fut

transféré à Alger en 1948 où plus de 2000 personnes l'accompagnèrent au cimetière de Saint-Eugène.

20 Henry Deloupy, Les blindés de la Libération, p.10

21 Benoit Haberbusch, op. cit, p. 324

22 SHD, création du CFA, 5P 18

23 Paul Gaujac, op.cit., p.132

24 Extrait du blog Le blog d'un caillou (tendre), Merlinettes!.htm, avec l'autorisation de son auteur.

25 Extrait de l'entretien accordé par Mme Germaine Giner, engagée dans l'armée de l'air, SHD, AI82 297 1, le 10 juin

1982

Il faut noter que ces auxiliaires féminines, volontaires, affectées en Algérie au transport des militaires rapatriés en Algérie, n'ont pas le droit à pension ou à la carte des anciens combattants car n'ayant pas été affectées sur un théâtre d'opération. C'est, il me semble une injustice pour ces femmes qui avaient mis entre parenthèse, leur vie professionnelle et familiale pendant au moins deux ans. Ndlr.

L'antisémitisme virulent de la Révolution nationale s'était manifesté par l'exclusion des juifs

d'Algérie, ramenés à une condition de sujet français, exilés de l'intérieur soumis à toutes les

humiliation. La reprise de la guerre leur permet peu à peu de faire évoluer leur situation, alors que la

démocratisation de la vie politique en Afrique du nord s'affirme. Le retour à un état de droit facilite

surtout leur réintégration dans l'armée.

Depuis la reprise du combat au côté des alliés, la question de la mobilisation des juifs

constituait un véritable casse-tête pour les autorités d'Alger. L'abrogation du décret Crémieu n'étant

pas remise en cause et étant même confirmée par le général Giraud, les israélites restaient sujets et

non pas citoyens français. Cela n'enlevait pas pour eux l'obligation militaire mais permettait aux

autorités de leur appliquer un traitement à part, ne les mettant sur le même pied que les musulmans

ou les européens. Cette discrimination à leur égard se vit alors dans le refus de les incorporer dans

les nouvelles unités de l'armée française. Même si les mesures d'alerte générale comportaient l'appel

des israélites, le général Giraud ne souhaitait guère les voir intégrer des forces combattantes. Le 15

novembre 1942, une note de service du commandant en chef signale qu'ils doivent être affectés en

priorité à des unités de travailleurs sans dénomination spéciale, même s'il est précisé que « ce

rassemblement (…) ne saurait en aucune façon être considéré comme une mesure vexatoire

susceptible d'augmenter les tensions » 26. l'armée refuse ainsi des hommes qui veulent se battre et

les relègue à des tâches sans intérêts de terrassement : « imperturbable, l'Etat- Major crée des

camps de pionniers. Deux dans des régions désolées, le troisième, on ne sait pourquoi, à Chéragas

aux portes d'Alger. Les mobilisés juifs creusent un trou et le bouchent le lendemain. Ils remuent de

la terre et ruminent leur rancoeur » 27. A Oued Djer, les hommes sont même loués à des

entrepreneurs civils. Hygiène et alimentations sont désastreuses (il est vrai que les recrues de

l'Armée ne sont guère mieux traitées). Cette politique était d'autant plus absurde que les juifs

d'Afrique du Nord avaient fait preuve du plus grand loyalisme envers la France et que leur

engagement patriotique ne pouvait être mis en doute. En 1940, ils forment une part non négligeable

des troupes de l'armée d'Afrique, en particulier dans les zouaves et les chasseurs d'Afrique. Ils ont

joué un rôle majeur dans la préparation et l'exécution du plan d'appui au débarquement allié le 8

novembre 1942, mais il est vrai que ce dernier point ne joue guère en leur faveur, face à des

autorités qui les considèrent comme des rebelles et des factieux. La persistance de lois antisémites

dans des territoires ayant rejoint le camp des alliés apparaît comme une aberration. Au camps de

Bedeau, les pionniers qui se considèrent comme des internés dénoncent les conditions qui leur sont

faites dans un manifeste :

« Nous, juifs, mobilisés à Bedeau déclarons ce qui suit :

Nous détestons le nazisme, nous le détestons parce qu'il torture la France meurtrie et parce

qu'il persécute spécialement les juifs. Il y a deux mois est né en nous un espoir immense, celui de

reprendre le lutte avec des armes modernes et de contribuer à l'écrasement définitif de l'ennemi de

l'humanité. La réalisation de ce voeu nous a été refusée. Rassemblés pêle-mêle, fantassins,

artilleurs, cavaliers, nous avons été transformés en pionniers. Certes, nous savons que les

pionniers sont absolument nécessaires au combat dont ils partagent toutes les souffrances et tous

les risques. Mais qu'on nous ait retiré de nos unités respectives et qu'on nous ait tous transformés

en travailleurs, au mépris de l'utilisation de nos compétences, ce fait ne peut avoir qu'une

conséquence dans le public : nous présenter comme suspects ou incapables de combattre les armes

à la main. Nous déclarons que personne n'a le droit de douter de notre valeur combative ; ce serait

insulter à la mémoire de nos ainés qui reposent encore par milliers en terre de France. Nous

exprimons le profond regret de nous voir délibérément exclus de la lutte actuelle dont nous

demeurons les champions ardents. En 1940, nous nous sommes battus comme français. Depuis, on

nous a exclu de la communauté nationale. Ces mesures injustes, nous les avons subies, mais jamais

nous n'en avons admis le bien-fondé. Qu'on nous affecte tous automatiquement dans les unités

auxquelles nous étions normalement destinées, qu'on nous permette de combattre chacun selon ses

compétences, mais dans la dignité comme tout le monde. Qu'on nous le permettent et tous unis

nous répondrons présents. » 28

26 SHD, 11P 257

27 Henri Chemouilli, Une diaspora méconnue, les juifs d'Algérie

28 Norbert Bel Ange, Quand Vichy internait ses soldats juifs

Ces protestations sont relayées par le professeur Henri Aboulker qui dénonce des

dispositions militaires d'inspiration hitlérienne. Le rabbin André Chalom Zaoui écrit également une

lettre de protestation au général Giraud. La presse américaine se montre très critique et relaie les

protestations du Congrès Juif Américain et du Congrès Juif Mondial. Face aux protestations et aux

demandes répétées, l'armée est amenée cependant peu à peu à revoir son attitude. Si les volontaires

sont acceptés dans les unités combattantes, ils ne peuvent en aucun cas dépasser 1/5 des effectifs

Pour le commandement, le prétexte invoqué est le risque de voir l'animosité des musulmans s'exprimer à l'égard des juifs et d'amener ainsi l'effondrement de la cohésion des unités. Aussi est-il prévu de répartir les recrues entre les divisions coloniales « où leur emploi n'a pas d'inconvénient, en

particulier dans les unités blindées », les unités de guet rattachées aux FTA (forces terrestres

antiaériennes) et les unités de pionniers. Il est vrai que dans le même temps la propagande ennemie

joue sur l'antisémitisme pour discréditer ceux qui essaient de faire évoluer la situation. Captée en

Algérie, « France Fidèle » essaie d'exacerber les tensions afin de dresser contre, les juifs européens

et musulmans. Leur patriotisme est ainsi remis en cause par les services de propagande de Vichy :

« on demeure sceptique quant à la contribution que peuvent apporter les juifs sur le champ de

bataille » 29, tandis que nombre de thèmes sont abordés pour dresser l'opinion, emprise communiste

en Syrie et au Liban, méfaits du Bolchévisme, exploitation de l'A.F.N par les hommes d'affaire

venus des Etats-Unis, trahison des Arabes par l'Angleterre au bénéfice des Juifs de Palestine. Autant

d'arguments pour que l'armée reste sur sa ligne de conduite. Vis à vis des anciens cadres d'active

radiés par Vichy, les mesures restent discriminatoires et vexatoires, le 30 janvier 1943, une directive

stipule qu'il ne peuvent être intégrés qu'à une double condition : avoir été cité ou blessé au cours

d'opérations de guerre, être noté favorablement par les autorités hiérarchiques 30. Les jeunes ne sont

pas épargnés par cet ostracisme, lorsque le 17 novembre 1942 le public est informé des modalités

de rappel des membres des chantiers de jeunesse, les Juifs européens et indigènes ne sont pas

concernés. Cette évidente mauvaise volonté explique le succès que le corps franc d'Afrique

remporte alors auprès de beaucoup de volontaires, et l'attrait des FFL ne fait que se renforcer. Début

1943, soixante-dix Juifs d'Oran, sous le commandement du capitaine Ben Illouz, rejoignent Tobrouk

et se mettent sous les ordres du général Koenig 31.

29 Préfecture de Constantine, centre d'information et d'étude, rapport n° 1363 CIE sur les émissions de « France

Fidèle », SHD, 1H 2816

30 Document joint aux archives du Corps Franc d'Afrique, SHD, 11P 257

31 Henri Chemouilli, opus cité.

En mars

1943, le général Bethouart souligne l'incompréhension totale, de la part du public américain, de la

situation de l'Afrique française, certaines campagnes de presse menées aux Etats-unis et en Grande Bretagne

tendraient à faire croire au maintien d'un régime totalitaire et raciste. A partir du mois de

mars 1943, les compagnies de travailleurs israélites sont dissoutes et remplacées par des

compagnies de travailleurs indigènes. Le général Prioux émet une nouvelle circulaire signée par l'aide-major général : « Il est précisé à nouveau qu'en exécution de l'ordonnance du 14 mars 1943,

relative aux mesures prises à l'encontre des juifs, toute distinction fondée sur la qualité de juif est

expressément abolie en ce qui concerne le recrutement, l'avancement aux différents grades, classes,

échelons, les affectations ou les mutations des personnels militaires ou civils de l'Armée » 32. Le 5

mai 1943, la réintégration de plein droit des magistrats, fonctionnaires, agents civils et militaires est

prononcée. Le 27 mai 1943, par ordre daté du 15 mai, toute discrimination est abolie et les

éléments des anciennes compagnies de travailleurs sont répartis dans les différentes formations du

corps expéditionnaire en Italie 33. Cet engagement lave l'honneur de citoyens français qui veulent

prouver qu'ils savent se battre et permet de démentir des propos antisémites tenaces dans l'opinion publique, voyant dans les israélites des « planqués ». On peut se demander pourquoi des hommes

tenus en mépris, bafoués et humiliés, ont pu vouloir autant se battre pour une patrie semblant aussi

ingrate. Un ancien combattant, Adolphe Benkemoun,fournit une réponse désarmante de simplicité :

« Force est de constater qu'à cette époque, l'instruction civique reçue à l'école et à la maison

portait ses fruits. Enfants ou adolescents, nous avons vu nos parents pleurer à l'écoute de la

Marseillaise » 34. C'est donc moins en tant que Juif qu'en tant que citoyen français que ces hommes

ont voulu se battre. « Juif par solidarité et non par vocation », Jean Daniel a souligné combien il

était important de ne pas faire de judéocentrisme 35. Le patriotisme a bien plus joué que le sens de

l'identité communautaire, beau démenti au discours de Vichy qui jugeait que l'enseignement des

instituteurs de la IIIème République avait pu concourir à la défaite.

32 Romain Durand, De Giraud à De Gaulle, p.18

33 L'intégration de ces hommes ne va cependant pas de soi. Dans son ouvrage sur le CEF, Paul Gaujac rappelle que le

général Juin doit intervenir, en septembre 1943, auprès des cadres du 32ème groupe de FTA rattaché à la 2ème DIM

pour que les préjugés raciaux ne causent plus de difficultés. Afin de faciliter la disparition de ce « malaise

intérieur », il demande le remplacement de certains sous-officiers originaires d'Afrique du Nord par des

métropolitains. Nous verrons plus loin que les FFL elles-mêmes ne furent pas exemptes de ce problème.

34 Norbert Bel Ange, op. cit.

35 Jacques Cantier, l'Algérie sous le régime de Vichy, p.363

Présentée comme l'incarnation même de la volonté de Vichy de régénérer et formater la

jeunesse, les Chantiers jouent un rôle important dans la mobilisation des moyens humains de

l'A.F.N en fournissant à l'armée d'Afrique un vivier de recrues européennes qui allaient fournir une

partie des gradés et des officiers nécessaires à l'encadrement des troupes levées dans le cadre de

l'organisation des nouvelles forces françaises.

Dans la constitution des unités créées entre 1943 et 1944, l'organisation des Chantiers a joué

un rôle important, d'abord par les effectifs qu'elle a mis à disposition des forces armées, ensuite par

l'instrument de mobilisation qu'elle a pu représenter. Les différents centres d'Afrique du Nord

constituaient désormais autant de point de rassemblement capables de fournir un appoint précieux à

l'armée en cours de renforcement. Cependant, contrairement à ce que l'on pourrait croire, les

militaires ne considérait pas forcément avec sympathie ces rassemblements de jeunes, comme le

rappelle Romain Durand : « l'armée s'inquiétait de certaines tendances apparemment

incontrôlables et l'on se demandait s'il ne fallait pas suspecter certains dirigeants des mouvements

de jeunesse.(...) Les Chantiers (…) faisaient l'objet d'une certaine jalousie. Leur style, moderne et

dynamique, leurs uniformes, très dans la note du temps, leur désinvolture politique et la vantardise

de certains de leurs dirigeants indisposaient l'autorité militaire. les cadres des Chantiers donnaient

l'impression de vouloir supplanter une armée déconsidérée à leurs yeux. » 36. Van Hecke lui-même

a contribué à brouiller les cartes. Soucieux de ne pas susciter la réaction des commissions

d'armistice, il a fait attention à ne pas faire des chantiers des casernes de substitution. Si la

recherche d'un certain caractère martial est avérée, il ne s'agit pas de transformer ouvertement ces

jeunes en militaires. Depuis 1940, les différents groupements, faute d'infrastructures et de

ravitaillement, n'ont pas toujours été en mesure de fournir un accueil de qualité. L'image de jeunes

guerriers qui s'est forgée après la libération doit être nuancée.

En 1941, des rapports avaient

souligné des cas d'insoumission et même d'antimilitarisme 37. En juillet 1942, une note rappelle qu'ils doivent le salut aux officiers, preuve que la toute puissance de la discipline avait de la peine à

s'exercer. Suspecté d'être un gaulliste, Van Hecke suscite la méfiance et ses projets grandioses sont

vite contrecarrés par l'état-major d'Alger.

36 Romain Durand, De Giraud à De Gaulle, p.18

37 Jacques Cantier, op. cit, p.296. La convocation en novembre 1942 des anciens des Chantiers stipule que ceux qui ne

répondraient pas seraient passibles de la cour martiale, preuve que l'état-major ne s'attendait pas forcément à une

grande vague de ferveur patriotique ( SHD, notes d'organisation des Chantiers, 7P 76)

Dès le 12 novembre 1942, la Dépêche Algérienne et l'Echo d'Alger diffusaient un appel

d'incorporation, doublé par la radio, convoquant les jeunes de la classe 42 et qui visaient donc en

priorité les membres des Chantiers. Tous ceux qui avaient accompli leur séjour légal aux Chantiers

depuis juin 1940 étaient rappelés, à charge pour eux de se munir de vivres et de vêtements et de

rejoindre les centres d'instruction. Les sursis d'incorporation accordés pour étude ou à titre agricole

étaient supprimés. Cet appel rencontra un large écho. Un témoin oculaire a parlé d'exaltation 38, ce

que confirme les documents d'époque. Van Hecke lui-même est obligé de freiner l'enthousiasme de

ses garçons : « il convient de rejoindre aux dates fixées et non avant sous peine de créer des

embouteillages préjudiciables à tous... Je compte sur les anciens pour donner l'exemple » 39. Vu

l'urgence de la situation, il n'y eut guère de formalités et les jeunes sont dirigés vers des installations

de fortune situées dans les montagnes où l'enthousiasme et l'insouciance pallient les manques de

l'intendance : « le matin après le café pur pois-chiches, la boule de pain à douze, le décrassage,

l'équipe se retrouve autour d'un robinet. Pour les dents, nous frottons notre brosse sur une pâte rose

contenue dans une boite ronde en aluminium, pour les cheveux , un coup de peigne humide.

Cependant l'opération la plus délicate réside dans l'ajustement aléatoire des molletières.(...)Le

camp n'a pas de douches. Une fois par semaine, nous descendons à El-Affroun, ce déplacement

particulièrement apprécié nous procure l'occasion d'acheter un kilo de dattes chez un mozabite

voisin des douches municipales » 40. On aurait tort de voir dans ce témoignage un souvenir de boyscout

soumis à une vie rustique. Même s'ils sont jugés parfois frondeurs et indisciplinés,ces garçons

ont l'étoffe de soldats et ils représentent un réservoir de dizaines de milliers de combattants

potentiels (Van Hecke avance le chiffre de 40 000 dans ses mémoires). Leur valeur est d'ailleurs

une réalité dont les cadres de l'armée d'Afrique sont convaincus, certains jeunes se sont montrés très

utiles dès le début des opérations. En Tunisie, le groupement 106 de Sbeïtla forme un bataillon de

travailleurs qui appuie l'armée française, en Algérie les étudiants sont mobilisés à Bône et Alger

pour traduire les manuels techniques en anglais et aider au montage du matériel. L'inexpérience

militaire de ces jeunes gens rend impossible leur envoi sur le front tunisien, mais ils constituent une

source importante de renfort.

38 Entretien téléphonique avec Mr Etienne Muvien, vivant à Alger et engagé dans l'armée de l'air. Cet enthousiasme a

fait oublier la pénurie de ravitaillement. Entre le 20 novembre et le 4 décembre, les effectifs des Chantiers ont

quadruplé, voire quintuplé, d'où d'énormes problèmes d'habillement et de subsistances

" J'appartenais à une jeunesse qui n'acceptait pas que la France soit vaincue et humiliée ". Etienne Muvien, décédé le Mercredi 25 Septembre 2013 à l'age de 93 ans.http://www.cagnes-sur-mer.fr/agora/agora_BD/agora_62.pdf (Ndlr)

39 Témoignage d'Edgar Scotti paru dans la revue l'Algérianiste, n°45

40 Témoignage d'Yves Pleven, Souvenir d'un rappelé de 42, revue l'Algérianiste, n°61

Pour les forces armées, par contre, l'arrivée des ces recrues est

une excellente chose. les Chantiers apportent des détachements organiques très importants de

jeunes, spécialistes ou non, pour la constitution des grandes unités qui s'organisent sur le modèle

américain.

41 Yves Pleven, op.cit. Parmi ces jeunes, 3600 furent destinés aux régiments de tirailleurs qui présentaient un déficit

important en tirailleurs français, 2000 devaient fournir gradés et spécialistes des régiments algériens, les 1600

restant se dirigeant vers les régiments marocains. (SHD, 7P 83)

42 Yves Pleven, op.cit. L'Armée de l'air tient d'autant plus à ces recrues qu'elle s'est attachée à former dans ses ateliers

industriels des jeunes mécaniciens incorporés dans les Chantiers et qu'elles souhaite voir remis à sa disposition.

(SHD, 7P 83)

Le bilan des chantiers peut donc apparaître mitigé. Tenant à la fois du statut militaire et de

l'institution civile, prônant les valeurs de la Révolution nationale mais se voulant un instrument de

revanche, ils ont pu dérouter et parfois décevoir ceux qu'ils ont incorporés. Cependant, le souvenir

du succès de la mobilisation de 1942 a fait disparaître l'ambiguïté qui a présidé à leur naissance et à

leur développement en Afrique du Nord. Par la suite, la part que ces jeunes et leurs cadres, Van

Hecke au premier chef, ont pris dans la libération du territoire a contribué à forger un véritable

mythe présentant les chantiers comme l'instrument de la revanche.