Dans les décennies qui précèdent l’opération de Sidi-Ferruch, le port prédateur qui terrorise la Méditerranée depuis le début du XVIe siècle connaît un irrémédiable déclin mais reste assez nocif pour inquiéter les puissances riveraines et leur marine marchande. De plus en plus dépendante des banquiers de Livourne enrichis dans le trafic d’esclaves et la réexportation des marchandises de butin, la colonie turque a peu à peu échappé à ses fondateurs. Il en est résulté un dey au pouvoir contesté au point que plusieurs sont assassinés, un gang de raïs, chefs pirates copropriétaires d’une flotte de galères, une garde personnelle du dey, commandée par l’agha, composée de janissaires d’origine européenne, raflés enfants par les Turcs dans le Caucase ou la Méotide et convertis à l’islam, auquel s’ajoutent les kouloughlis descendants de janissaires métissés avec des femmes berbères ou des esclaves blanches, une foule d’affranchis européens renégats convertis à l’islam et d’esclaves auxquels s’ajoutent quelques familles juives formant au total une population d’une vingtaine de milliers d’habitants : d’une part la petite élite des Livournais apparentés à ceux d’Italie et qui dominent les banques et d’autre part des schmoules (mot de sabir algérois), ou petits commerçants liés aux divers trafics et à l’entretien, l’accastillage et l’armement maritime sans oublier la bijouterie d’argent. Il n’y a pas de Berbères en ville, leur présence est prohibée pour des raisons de sécurité, à l’exception d’un lumpen prolétariat dévolu aux tâches ancillaires et qui ne présente aucun danger pour le système. Les seules relations avec les Berbères des environs se limite à l’« impôt turc », c’est-à-dire une colonne armée de janissaires et de kouloughlis qui razzie les villages mais guère plus loin que les confins occidentaux de la Kabylie ou tout au plus le sud de Blida « la ville des roses » convertie en Capoue de plaisir avec ses cafés maures, ses bordels à soldats et divers bouges de jeu.

L’ambition sans scrupule associée au talent et à la chance

Hussein dey est parfaitement conscient des enjeux. S’il règne aussi longtemps par la ruse, le poison et le poignard à l’intérieur, il sait aussi donner à Constantinople assez de gages d’une apparente fidélité tout en jouant au plus fin avec les Occidentaux chrétiens ulcérés par la piraterie. Fin lettré, mathématicien expert en artillerie, il s’attire des jalousies et saisit l’occasion d’une mutation en Alger dans la milice de l’agha en 1782.

Celle-ci offre des opportunités supérieures à celle du syndicat des capitaines pirates, les raïs, où règne une sorte de communisme égalitariste et austère qui brime ceux qui émergent du lot. Cet égalitarisme ne concerne que l’oligarchie mais en aucun cas les équipages, considérés comme du personnel consommable.

Hussein est affecté comme officier de tir à un équipage.

Ses compétences font merveille et il sait gagner la confiance de ses chefs. Parrainé dans le syndicat, il joue de ses relations pour se faire attribuer des galères d’un tonnage de plus en plus gros. Hussein ayant eu la chance de gagner plus que les autres, il a l’intelligence de réinvestir son capital dans le commerce en denrées agricoles. Alger ne produit rien, il faut tout importer, donc payer en argent de la traite. Jouant de son érudition coranique, Hussein séduit les ulémas locaux et pratique une charité ostentatoire qui lui attire des sympathies chez les gens humbles.

Sous le règne de Mohamed Ben Othman, la situation intérieure de la régence tend à se stabiliser parce que le dey pratique le népotisme, mais les relations avec la Sublime Porte se détériorent à cause de la baisse des revenus de la piraterie. Hussein saisit l’occasion d’épouser une nièce du dey. En 1795, Mohamed meurt, son fils adoptif Mustapha pacha lui succède. Hussein étant son gendre, il acquiert une position éminente. Mustapha pacha est assassiné en 1805 et cinq deys lui succèdent au milieu des intrigues et des meurtres. Hussein sait se rendre utile surtout au moment du bombardement d’Alger par la US-Navy en 1816. En 1817, Ali Ben Ahmed mourant le désigne comme successeur. Le pouvoir est en péril, parce que la solde des janissaires n’est plus payée à cause de la diminution de la piraterie.

Ces mercenaires sont expulsés, alors que la Sublime Porte voulait rétablir son emprise sur la Régence. Hussein dey tente quelques réformes administratives et financières, mais le chaos bureaucratique et la corruption entravent ses projets. Il révoque Mustapha, le bey de Constantine, le remplaçant par Ahmed Bey-le-mameluk, chef tribal local le plus puissant. Il tente les mêmes remaniements en Kabylie malgré l’instabilité endémique de cette province dont la population est toujours au bord de l’insurrection. Il échoue partout ailleurs mais contourne la difficulté en plaçant les ulémas devant leur devoir de fidélité au pouvoir. Comme tous les chefs d’État en difficulté politique, Hussein dey tente de détourner la colère qui monte en engageant une guerre extérieure : en 1827, il intervient dans la guerre d’indépendance de la Grèce pour des résultats minimes mais coûteux. Il se réconcilie avec Constantinople et rétablit des relations plus sereines avec les puissances chrétiennes, malgré la persistance d’une piraterie endémique qu’il prétend ne pas pouvoir juguler. Les diplomates et l’argent de la traite

Il existe une petite communauté européenne assez soudée par son mode de vie mais fracturée par les divergences d’intérêts : le corps consulaire. S’Il n’existe pas d’ambassade à proprement parler, les puissances chrétiennes entretiennent un consulat dont l’une des principales tâches consiste à protéger le commerce naval, trop souvent à racheter les équipages réduits en esclavage, qui passent parfois de longues années au bagne. Toutes les marines marchandes en souffrent, y compris les Scandinaves. L’un des consuls est entouré d’un respect particulier par les autres, c’est le Père lazariste en poste en Alger. Comme les autres, il rachète certains personnages de marque dont la famille paye la rançon, mais il traite avec les Livournais le sort de pauvres bougres anonymes pour des sommes moindres mais dont le total intéresse les banques. Les quêtes ont lieu auprès des paroisses d’Europe et l’argent est envoyé à Livourne. Ce n’est pas une sinécure : on connaît le sort tragique en 1683 de l’un d’entre eux, le Révérend Père Levacher, traîné de force sur le môle, entravé sur la bouche de l’énorme pièce d’artillerie « La Consulaire » - nommé plus tard en souvenir du martyr - sous prétexte qu’il aurait communiqué des signes à la flotte de l’amiral Duquesne venue punir les pirates.

L’espion de Napoléon

Hussein dey, comme ses prédécesseurs, possède un réseau d’espions. Bénéficiant de la complicité des banquiers livournais, quelques agents discrets s’insinuent dans les ports des puissances chrétiennes avec d’autant plus de facilité qu’il s’agit de renégats connaissant les coutumes et la langue des pays dont ils sont originaires. Dès qu’une flottille de guerre appareille, les espions le savent et évaluent le danger qui peut menacer Alger. Il n’existe pas d’Algérie avant 1830

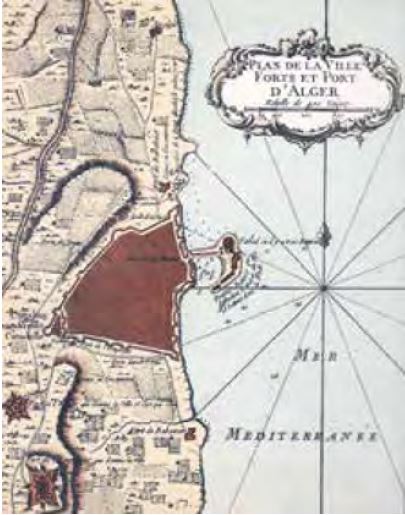

En dehors de la ville d’Alger et ses environs immédiats, le pouvoir délégué par la Sublime Porte reste assez illusoire. Le réseau routier romain ayant été effacé par la végétation, le ravinement, les tremblements de terre, il n’y a pas de voie carrossable. Seul le cabotage relie des petits ports de la côte barbaresque contrôlés par le syndicat des raïs. Il n’y a ni phare ni cartographie marine. De rares pistes pour les animaux de bât relient les villes, à condition de posséder une escorte pour chaque étape jusqu’au caravansérail suivant. À l’exception d’Oran, il n’existe ailleurs aucun équipement public digne de ce nom, les Turcs n’ayant aucune intention d’investir. Constantinople doit se contenter d’un tribut une fois que les deys corrompus se sont servis et ont fait ruisseler assez d’argent pour acheter leur sécurité. Oran reçoit quelques aménagements lors de la domination portugaise au XVe. Le Royaume d’Espagne menacé par les raids maritimes fonde deux enclaves : Oran (de 1509 à 1708 puis de 1732 à 1791) et Mers-el-Kébir (de 1505 à 1792). Ces deux villes espagnoles se dotent d’un urbanisme au modèle européen avec des équipements publics susceptibles de tenir un siège et des arsenaux fortifiés et plusieurs raids des ottomans d’Alger sont repoussés. À la différence des autres villes espagnoles, les juifs et les musulmans sont tolérés. Le gouvernement royal se débarrasse des forçats et les affecte aux travaux. Continuellement harcelées pendant trois siècles, Oran et Mers-el-Kébir servent d’avant-postes de sécurité espagnols et ne peuvent pas envisager la quiétude nécessaire au commerce.

À la fin de la période espagnole, Oran compte moins de 6000 habitants, pour moitié sa garnison et les fournisseurs civils, pour l’autre moitié des indésirables expulsés d’Espagne. Trop coûteuse à rétablir après le tremblement de terre de 1790 et d’une moindre utilité depuis la baisse d’intensité de la piraterie, Oran est vendue l’année suivante à Hassan Pacha. Lorsqu’Hussein dey en hérite, il trouve la ville dépeuplée par la peste de 1794. Sous l’influence plus ou moins grande d’Alger, dans son orbite au prix de complots incessants ou de coups de force se trouvent quelques villes sur ce territoire immense et peu peuplé ; il existe une sorte de république qui n’en porte pas le nom en Kabylie, mais sans capitale. La ville la plus importante, Constantine, bénéficie d’une géographie très favorable à ses fortifications, à la pointe d’un éperon rocheux entouré d’à-pics vertigineux, dont seul le rempart du plateau nécessite des travaux ; le bey qui y règne ne manque pas de faire sentir son autonomie ; les autres villes ne sont que des bourgades de quelques milliers d’habitants tout au plus, vivant en quasi- autarcie comme Kalaa, Mazouna, Miliana, Mostaganem, Nédroma ; seule Tlemcen se distingue par une élégante architecture andalouse dont les canons esthétiques ont été apportés par les émigrés vandales convertis à l’islam expulsés d’Espagne. PHILIPPE LAMARQUE

L’homme clé de cette affaire internationale s’appelle Hussein Dey. Certes, l’histoire ne se réduit pas à sa personne, mais un bref éclairage permet de mieux comprendre les enjeux. Cet homme né en 1764 sujet de la Sublime Porte devient dey, une sorte de vice-roi autonome en 1818,régnant sur une principauté fondée par la Turquie. Alger s’est transformée en une Babylone de peuples instables et désunis qui ne tient que par l’application expéditive de la peine de mort. Enfermée dans ses murailles, n’exerçant qu’un pouvoir nominal entre La Calle à la frontière du bey de Tunis et Oujda à l’ouest là où commence l’empire chérifien, Alger n’est ouverte que sur le large pour exercer ses prédations.

Une alliance d’intérêts bien compris s’établit entre les deux gangs rivaux qui se partagent le pouvoir, permettant une certaine perméabilité entre les équipages de pirate et les échelons intermédiaires de la hiérarchie de la milice.

Une alliance d’intérêts bien compris s’établit entre les deux gangs rivaux qui se partagent le pouvoir, permettant une certaine perméabilité entre les équipages de pirate et les échelons intermédiaires de la hiérarchie de la milice.

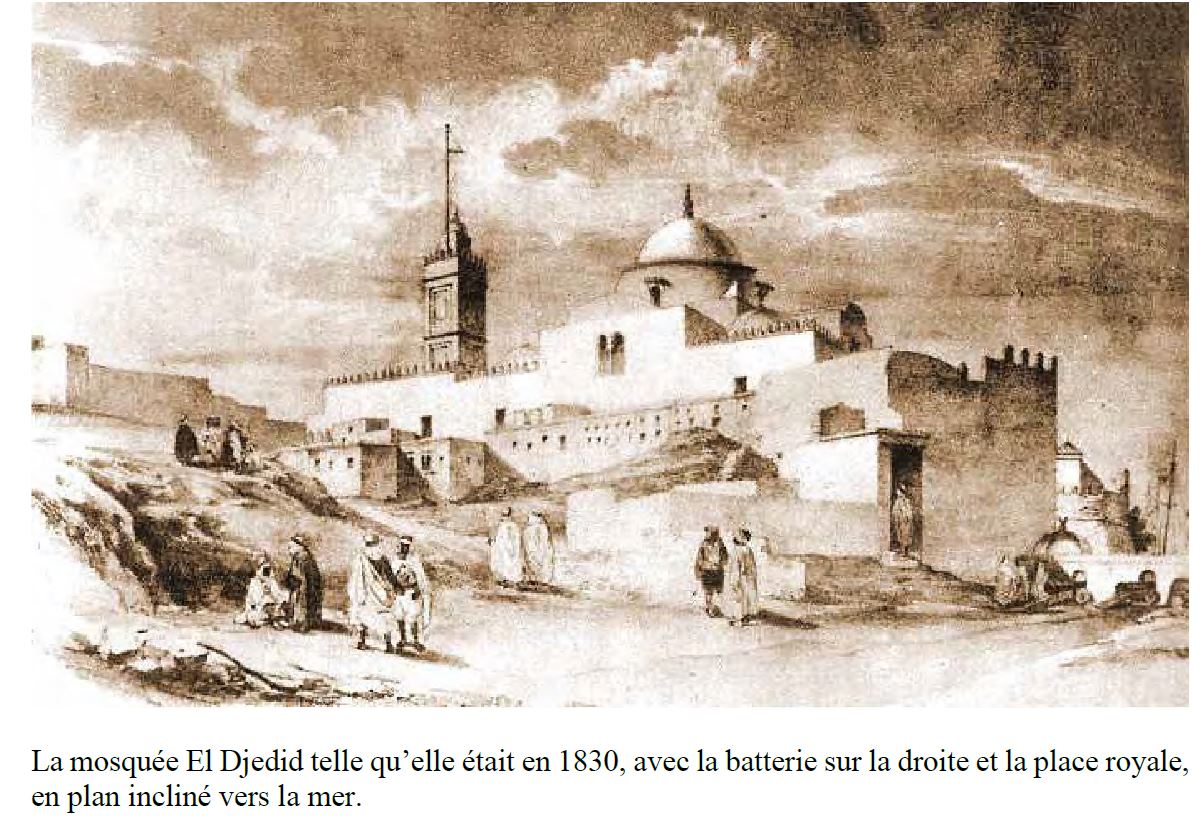

L’esclavage restant légal, il reste un marché sur la place de la mosquée hanafite

Pendant les guerres napoléoniennes, lors du blocus continental, il est de l’avantage de la Royal Navy de laisser les pirates entraver la pêche et le cabotage sans qu’il en coûte une Guinée à la cavalerie de « Saint George ». Excédé, Bonaparte ayant pris le pouvoir s’est ému de la piraterie, menaçant d’envoyer 20 000 hommes régler le problème. En 1808, il a même envoyé en espionnage le commandant Boutin, de l’arme du Génie, afin de reconnaître un site d’opération amphibie. Celui-ci repère Sidi- Ferruch à l’est d’Alger, plus favorable que la plage impraticable à l’ouest, où Charles Quint avait débarqué en 1541.

Il n’y a pas de morale en politique : six ans après l’affaire Boutin, l’exilé de l’île d’Elbe négocie avec les Livournais juste en face sur la côte italienne, ce qui lui permet d’acheter des armes algéroises livrées à Porto Ferraio...

Peu de temps avant la conquête, la ville est en ruine ; son architecture est sauvée grâce à l’archéologue polyglotte Adrien Berbrugger financé par la cassette personnelle de Napoléon III.

Revue d'Histoire européenne no 11 • mai, juin, juillet 2022

Transmis par J.L.G